NewsNewsみんなの障がいニュース

みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、

コラム形式でわかりやすくお届けします。

伊勢崎市身体障害者福祉団体連絡協議会 70周年式典、スポレク大会 参加レポ

みなさんこんにちは!ワンライフの町田です。レポが大変遅くなってしまいましたが、昨年12月17日(土)伊勢崎市身体障害者福祉団体連絡協議会70周年式典とスポレク大会に参加してきました!

70周年という記念すべき式典に参加でき、大変うれしく思います。

70周年記念式典

70周年記念式典には会員・ボランティアの方々、そして臂伊勢崎市長、久保田伊勢崎市社会福祉協議会長、伊勢崎市議会議員の宮田顧問、高橋伊勢崎市議会議員、関根伊勢崎市障害福祉課長等が参加されていました。

式典は穏やかな雰囲気で進み、障がい者の権利向上や福祉増進、社会参加促進に向けて果たしてきた役割が改めて認識されました。

減少していく当事者団体

現在、群馬県内の身体障害者福祉団体連合会は減少傾向にあり、「行政に障がい当事者の声が届きにくくなる」という課題が浮き彫りになっています。

そんな中で1953年に創設され、今回70周年を迎えた伊勢崎市身体障害者福祉団体連合会の存在は、地域社会において非常に重要なものとなっています。

障がい当事者と話すことの大切さ

今回会員や関係者の皆様と交流できる時間があり、私は聴覚障がいをお持ちのご夫婦とお話しさせていただきました。

未だに障がいがあることを良く思わない人がいることや、災害があった時に情報がなかなか入ってこないことなど、障がいを取り巻く多くの課題を話してくださいました。

特に災害時、目や耳に障がいをお持ちの方は障がいをお持ちでない方の助けがないと避難がなかなか難しいという課題があります。

そういったことも、障がいをお持ちの方とそうでない方の交流機会があれば、知らなかった・気付けなかったことに気づける機会が増えます。そして、どう解決していこうかと一緒に考えることができ、世の中はより良い方向に進んでいくのではないでしょうか。

当事者団体としての課題

式典後に行われたスポレク大会は、輪投げやボッチャでかなり盛り上がりました!伊勢崎興陽高校の生徒や、日本で働くベトナム人の方々もボランティアとして参加し、老若男女問わずみんなとても楽しそうでした。

70周年を迎えた伊勢崎市身体障害者福祉団体連合会。若い世代の加入が減っているという課題もある中、スポレク大会では若い人にも団体の存在や活動を知ってもらえるうえ、参加した人たちも楽しみながら障がいについて認識を深められる素晴らしい交流の時間でした。

障がいがなくても参加できる

伊勢崎市身体障害者福祉団体連合会では、身体障がいをお持ちの方はもちろん障がいをお持ちでない方も「サポートメンバー」として協力することが可能です!具体的な活動内容や参加方法については、記事末尾のリンクより団体に直接お問い合わせください。

まとめ

地域の様々な人々が年齢や国籍、障がいの有無関係なく交流できる素敵な一日でした。こういった集まりが地域で沢山開催されたら、世の中はもっと優しくなっていけるのでは?と感じました。

新年から災害に見舞われた地震大国日本。隣に誰が住んでいるのか知らないことも少なくない現代ですが、こういった会に参加して、地域の人たちと何かあった時に助け合える関係性を構築していくことも防災という面で大切なように思います。

凸凹村や凸凹村各SNSでは、障がいに関する情報を随時発信しています。気になる方はぜひ凸凹村へご参加、フォローください!凸凹村凸凹村 X(Twitter)凸凹村 Instagram凸凹村 TikTok取材協力:伊勢崎市身体障害者福祉団体連合会

- 寄稿

【被災地支援】能登の障がい者支援プロジェクト~あなたの手助けで生活が変わる~

能登半島地震 被災地での障害者支援において、新たな一歩が踏み出されました。

今回の地震においてはまだまだ十分な支援が行き届いておらず、その中には一般的な支援では救えない「災害弱者」と言われる方も含まれています。

そんな中、一般社団法人障害攻略課が「#能登の障害者に届け」【届け.jp】をリリース。

車いす、携帯筆談機、床ずれ防止シート、補聴器用電池など、障がい者や高齢者の生活に欠かせない物資の支援プロジェクトを進行中です。

必要な人に、必要な支援を、必要な分届ける

このプロジェクトでは、障がい者にとって必要な物資を知ったり、確実に不足している物資を送ることができます。

届け.jpは「スマートサプライ」と連携しおり、 リアルタイムに、どの場所で、どの物資が、どれぐらい不足しているか。逆に足りているかもわかるため、無駄なく支援できることが大きな特徴です。

物資だけでなく寄付も

さらに、物資だけでなく寄付も可能です。

あなたの手助けが、被災された方々の原動力となります。支援が後回しになることなく、誰もが安心して生活できる社会を取り戻すため、ぜひこのプロジェクトに参加してみてください。

- 寄稿

2024年1月26日(金)に一般社団法人パラeスポーツ連盟主催「Japan PARA eSports Festival」開催!

一般社団法人パラeスポーツ連盟主催「Japan PARA eSports Festival」開催!

2024年1月26日(金)に一般社団法人パラeスポーツ連盟主催「Japan PARA eSports Festival」を開催します!障がい者の中にも存在する”差”を埋めることで、出来る限り"フェアな勝負"を出来るよう、独自の新ルールを用いての開催となります。

パラeスポーツの発展のためにより多くの意見を今後に反映していきたいと思いますので、ぜひお気軽にご参加ください!

「Japan PARA eSports Festival 2024」とは?

PeS24は、日本国内で障がい者手帳をお持ちのeスポーツプレーヤーが競う競技会です。今シーズンは去年に引き続き、パズルゲーム「ぷよぷよeスポーツ」にFPSゲーム「レインボーシックス シージ」を加え、オンラインにて開催されます。当大会は、障がいの程度で発生するゲームの「有利不利」の”差”を埋めるために独自のルールを採用し、すべての選手がフェアにナンバーワンを目指すことができる大会です。障がい者eスポーツプレイヤーの皆さまの出場を募集しています!

■日時:2024年1月26日(金)13:00スタート■参加費用:無料■大会形式:オンライン■メイン会場:株式会社ワンライフ運営/ONEGAME太田(サブ会場:その他ONEGAME店舗)■採用タイトル:「ぷよぷよeスポーツ」 ※「ぷよぷよフィーバー」を使用■使用コンソール:Nintendo SwitchTM■参加資格:厚生労働省が発行する「障がい者手帳」を取得、もしくはそれに準じる障がいを有している選手※主催が事前に実施するクラス認定を受けること

「Japan PARA eSports Festival 2024」特設ページ

https://japanparaesportsfestival.hp.peraichi.com/2024

特設ページにて、乙武洋匡 大会名誉実行委員長からの動画メッセージや、昨年の大会の様子動画も公開しております!

Youtubeからも見られますので、ぜひチェックしてみてください!

乙武洋匡 大会名誉実行委員長からのメッセージ

Japan PARA eSports Festival 2024 大会名誉実行委員長の乙武洋匡です。去年に引き続き、第二回目となるこの大会にこうした形で参加することができ、いちゲーム大好きファンとして、とてもワクワクしています。

昨今のeスポーツ文化の発展は本当に目覚ましく、障害者を対象とした大会も増えてきてはいますが、この大会のように、フィジカルのパラスポーツと同様、障害の程度に応じてカテゴリー分けやハンデ設定をする大会はあまり見たことがありません。このルールであれば、仮に私のように手足のないプレイヤーでも、場合によっては“五体満足な選手”に勝てるチャンスが十分にあるのではないでしょうか。

今年はかごしまで開催されている全国スポーツ大会や、国際的なスポーツイベントでも、eスポーツの採用が検討されていますが、パラeスポーツにおいても、このイベントをひとつのきっかけに、公式競技化の先駆けとなるような大会になってほしいと願っております。

参加選手のみなさん、頑張ってください!また配信をご視聴いただく方は、ぜひ一緒に楽しみましょう!!

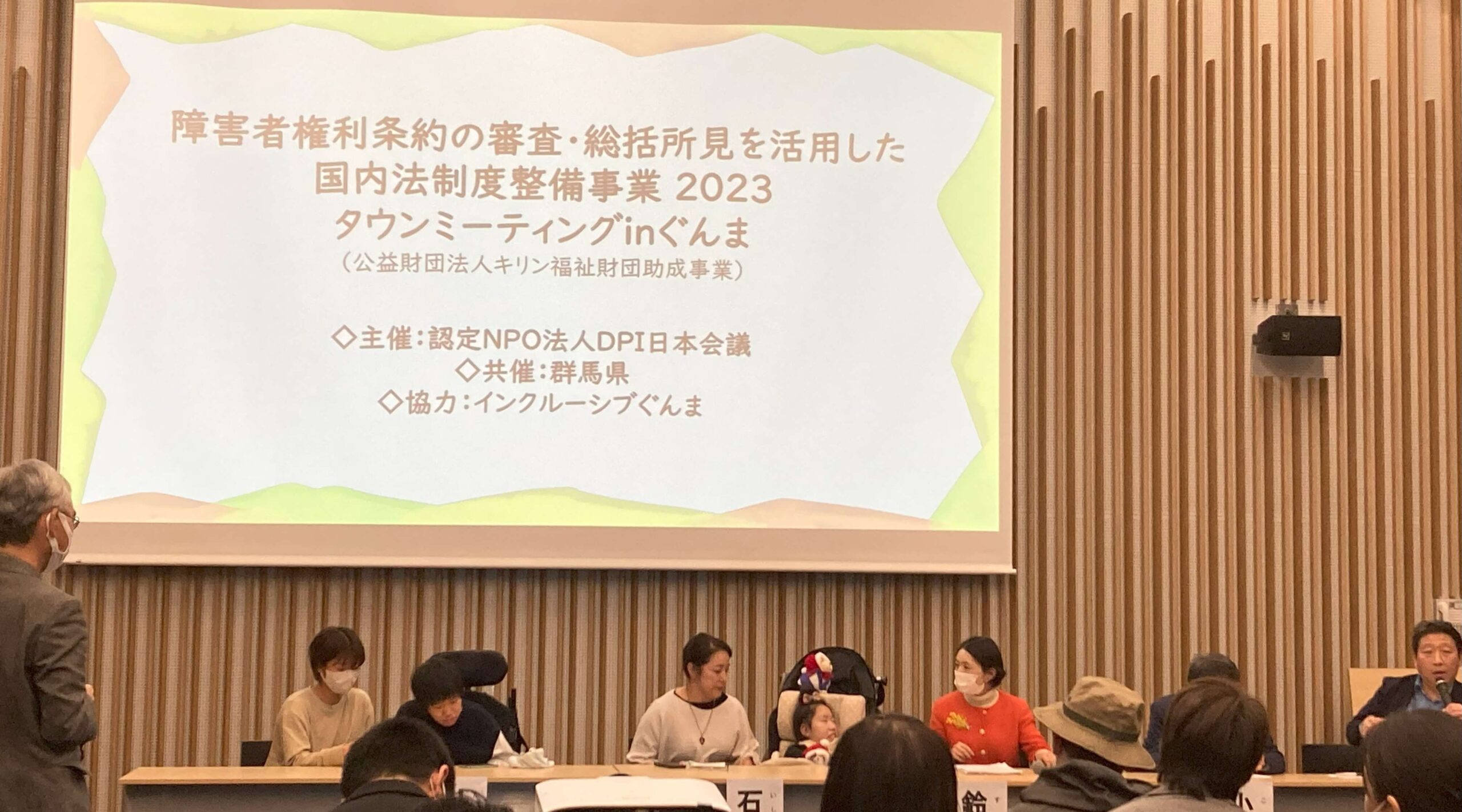

障がいに関わらず、私たち皆にこれから必要なこと。【タウンミーティングinぐんまの参加レポ】

タウンミーティングinぐんま 参加レポ

みなさんこんにちは!ワンライフの町田です。

12月9日(土)タウンミーティングinぐんまに参加してきました!

今回、初めて気付いたこと、考えさせられたこと、心が大きく動いたことが多くあり、大変貴重な機会をいただけてうれしく思います。

少し長くなってしまいましたが、これからの日本にとってとても大切なことだと感じましたので、ぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。

タウンミーティングinぐんまとは?

タウンミーティングinぐんまは「障害者権利条約の審査・総括所見を活用した国内法精度整備事業」の一環として

フルインクルーシブ教育の実現に向け、様々な情報を共有し交流することを目的に開催されました。

フルインクルーシブ教育とは?

フルインクルーシブ教育とは、障がいのあるなしにかかわらず、すべての子どもたちが同じ教室で共に学び、共に生活することをめざす教育です。

みなさんが学生の頃、同じ教室に障がいを持った同級生はいましたか?

私がいた小学校は当時クラスが一つしかなかったため、障がいがある子も、海外から来た子も、どんな子も6年間同じ教室で同じように学んでいました。

しかし、中学に上がると障がいを持った子は「特別学級」というクラスに行ってしまいました。

「特別学級」「特別支援学校」「聾学校」……障がいのある子達が通うクラスや学校です。

でも、よく考えてみてください。なぜこのように分ける必要があるのでしょうか?

フルインクルーシブ教育の実現

学校は勉学の場でもありますが、生まれも育ちも性格も家庭も何もかも違う人たちが集まり、違いを理解しながら共に成長できる場でもあります。

障がいにあわせて学級や学校があることを否定するわけではありません。しかし、せっかくの出会いや気付き、学びの機会が失われてしまっているように感じませんか?

障がいのあるなしで分けられていると、障がいについて知る機会も、知ってもらえる機会も格段に減ります。

障がいのある方を実際目の前にした時、どう行動していいか、そもそも声をかけていいかも分からない人が多いのではないでしょうか。

障がいをお持ちの方にも同じことが言えます。障がいを持っている自分はどう思われるんだろう、手伝って欲しいけど声をかけたら迷惑なんじゃないか、そんな風に思ってしまう人も少なくありません。

しかし、障がいがあってもなくても、同じ教室で同じように生活していけば、頭で考えるのではなく、肌感で分け隔てなく接していくことができます。

日本における男女共学の歴史とも照らし合わせて

日本では明治時代以降、第二次世界大戦降伏の時期まで「男女別学」が主流。それが1947年(昭和22年)には、『男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。』とされ、教育上の男女の共学が原則となりました。

これを聞いてみなさんは「男女平等なんて当たり前じゃん」と思いますよね?

しかし未だに「男子高」「女子高」と分けられている学校があります。とくに、群馬、埼玉、栃木の3県は公立高校が男女別学校になっている割合が高いのです。

共学が原則と決められた際、「女子と男子が一緒なんて、男子の成績が下がるのでは?」といった「差別と気付かない差別」がありました。そして、これを指摘する記事も当時は一つとしてありませんでした。

これを障がいに当てはめてみてください。

きっとハッと気付くことがあると思います。

数十年後には

「障がいあるなしで学校やクラスが分けられていた時代があったなんて信じられない」

そういう意見が大半になっているのではないでしょうか。

誰にとっても過ごしやすい学校にしていくこと

2023年10月4日、小中学校における不登校児童生徒数は29万9048人(前年度は24万4940人)となり、前年度比で22.1%増加しました。

文部科学省が3年ごとに実施している「学校教員統計調査」では、精神疾患を理由に離職する教員も2022年度に過去最多を更新しています。

「生徒にとっても、教師にとっても、いまや普通学級は生きづらい場になっているのではないか」

フルインクルーシブ教育はそんな普通学級を、よりよく変えていこうという取り組みでもあります。

東京大学大学院教育研究科教授の小国さんが、先生たちにフルインクルーシブ教育について話すと、

授業の方法や教育方法などに焦点を当てた質問が多くあるそうです。

そういったところではなく、「学校生活をどうしたら豊かにできるのか」に焦点を当てれば、日常の関係に引っ張られて、授業の方法や教育方法も自ずとかわっていく、と小国さんは話します。

「誰にとっても過ごしやすい学校にしていく」

とてもシンプルで、誰でも取り組める課題ではないでしょうか。

まとめ

福祉と教育の連携や、バリアフリーもハード部分のみしか進んでいなかったりと、障がいを取り巻く教育環境には多くの課題があります。

しかしそこで諦めるのではなく、どうしたらより良い環境にしていけるのかを色んな人と話し、意見を交換し合い、ぶつかり合い、国民全員が当事者意識をもって取り組んでいってほしいです。

とても素晴らしい取り組みが群馬県や、DPIのみなさんそして賛同する団体やみなさんの力で実現されようとしています。群馬県に生まれたことをとても誇らしく思いました。

群馬県伊勢崎市出身、東京インクルーシブ教育プロジェクト代表、川端舞さんの言葉を借りまして、この記事を締めさせていただきます。

「頑張らないと普通のことができない世の中ではなく

普通のことが当たり前のようにできる世の中になっていく」よう

私もできることから始めていきたいと思います。

みなさんもできることから、ぜひ始めていきませんか?

凸凹村では障がいに関するイベントの参加レポなどを発信しています!

凸凹村や凸凹村各SNSでは、

障がいに関する情報を随時発信しています。障がいのある方が、一歩前に進めるような情報をお届け。

気になる方はぜひ凸凹村へご参加、フォローください!

凸凹村

凸凹村 X(Twitter)

凸凹村 Instagram

凸凹村 TikTok

取材協力:DPI日本会議

取材者:町田

アビリンピック競技種目「プログラミング」紹介と金メダリストにインタビュー!

アビリンピック競技種目「プログラミング」紹介と金メダリストにインタビュー!

働く障がい者の就労スキルを競う大会、アビリンピック。地方予選を突破した方が全国から集まり、「仕事の出来」を競います。働く障がい者の就労スキルを高めるだけでなく、「障がい者の働き方」「障がい者雇用」を変える、大きな大会です!

2023年11月18日開催、全国アビリンピックでプログラミング金賞メダリスト「角田」さんにお話を伺えたので、アビリンピック競技種目「プログラミング」の詳しい情報と合わせてインタビューをお伝えします!

アビリンピック競技「プログラミング」

競技時間は6時間以内。ロボットの動きを指示するプログラムを作成します。動きの指示の修正のしやすさや、ロボットを動かす前のプレビュー機能、ロボットを動かしたときの正確さや速さを競います。

競技の進め方

選手はプログラムの構築から考え、ロボットに備わった「シミュレータ」という機能をつかい、作成したプログラムとロボットの動きに間違いがないかなどを画面内で確かめます。そのなかで、作業手順の指示方法を変えたり、動作確認のためにオリジナルなプログラムをつくり、試行錯誤する方もいます。終盤になってから、選手が作成したプログラムで、実際のロボットを動かします。

評価ポイントは?

使用するプログラミング言語に習熟しており、綺麗なプログラムをつくることも大切ですが、つぎも必要になります。

課題を達成するためのシステム構築

作業の進捗管理能力

ユーザーの動作環境に合わせた配慮

問題の分析とシステム設計

プログラマ・システムエンジニアとしての総合的な技量が求められ、評価されます。

全国アビリンピックのコンピュータ・プログラミング金賞「角田智活」さんにインタビュー!

就労継続支援B型事業所で働かれている、角田智活さん。2023年3月にフランスでおこわれた、アビリンピック世界大会「第10回国際アビリンピック」のコンピュータプログラミング部門に、日本代表選手として初出場もされました。そんな角田さんに、アビリンピック出場まで、練習にかけた時間、これからの想いなどを伺いました。

また、全国アビリンピックは「障がい者雇用」の向上のために開催されている大会のため、「障がい者が働く事」についてもお話を聞きました。

アビリンピックを知ったきっかけ

自分は今施設が変わっているんですが、前にいた施設に県大会のアビリンピックに出ている人がいて、それで知りました。一番最初に出場したのは2015年。それで、2017年の全国アビリンピックで金賞を獲得しました。今回の出場は、プログラミングは地方大会があまりないので、競技を直接みてもらい、出ることになりました。

今回の優勝にかけてどのぐらい練習をされたのか

今回はまず以前、2020年に出場したときのコードと同じものを使えたので、今回の練習時間は10時間ぐらいです。大会前に調子を崩していたこともあり、あまり打ち込めませんでした。本当はもっとやりたかったんですが、できず、大会直前になって頑張りました。それでも金賞がとれて嬉しいです。

金賞を獲得して、これから

金賞をもらったのは嬉しいけど、自分の中ではまだまだ改善しなくてはいけないと思う事があります。次の大会は国内大会でしばらく出場しますが、国際大会もありますのでそちらを目指していきたいと思います。

角田智活が思う、障がい者の「働く」について

支援が必要というより、一般的に肩身が狭いなと思っています。

もう少し世間的に変わっていければ、嬉しいと思います。

凸凹村内や凸凹村各SNSでも掲載予定です!

角田智活さん、お話くださり、ありがとうございました!

このほか、全国アビリンピックの参加レポを、障がい者のみが参加できる障がい者コミュニティ『凸凹村』にアップいたします!

また、これから、障がい者雇用や競技に関する情報と合わせて、

全国アビリンピックでお話を伺いました、

「電子機器組立」部門の金賞、岡本是信さま

によるインタビューも公開予定です!

気になる方はぜひ凸凹村へご参加、フォローください!

凸凹村

凸凹村 X(Twitter)

凸凹村 Instagram

凸凹村 TikTok

取材協力:独立行政法人 全国高齢・障害・求職者雇用支援機構

取材者:今井

- 寄稿

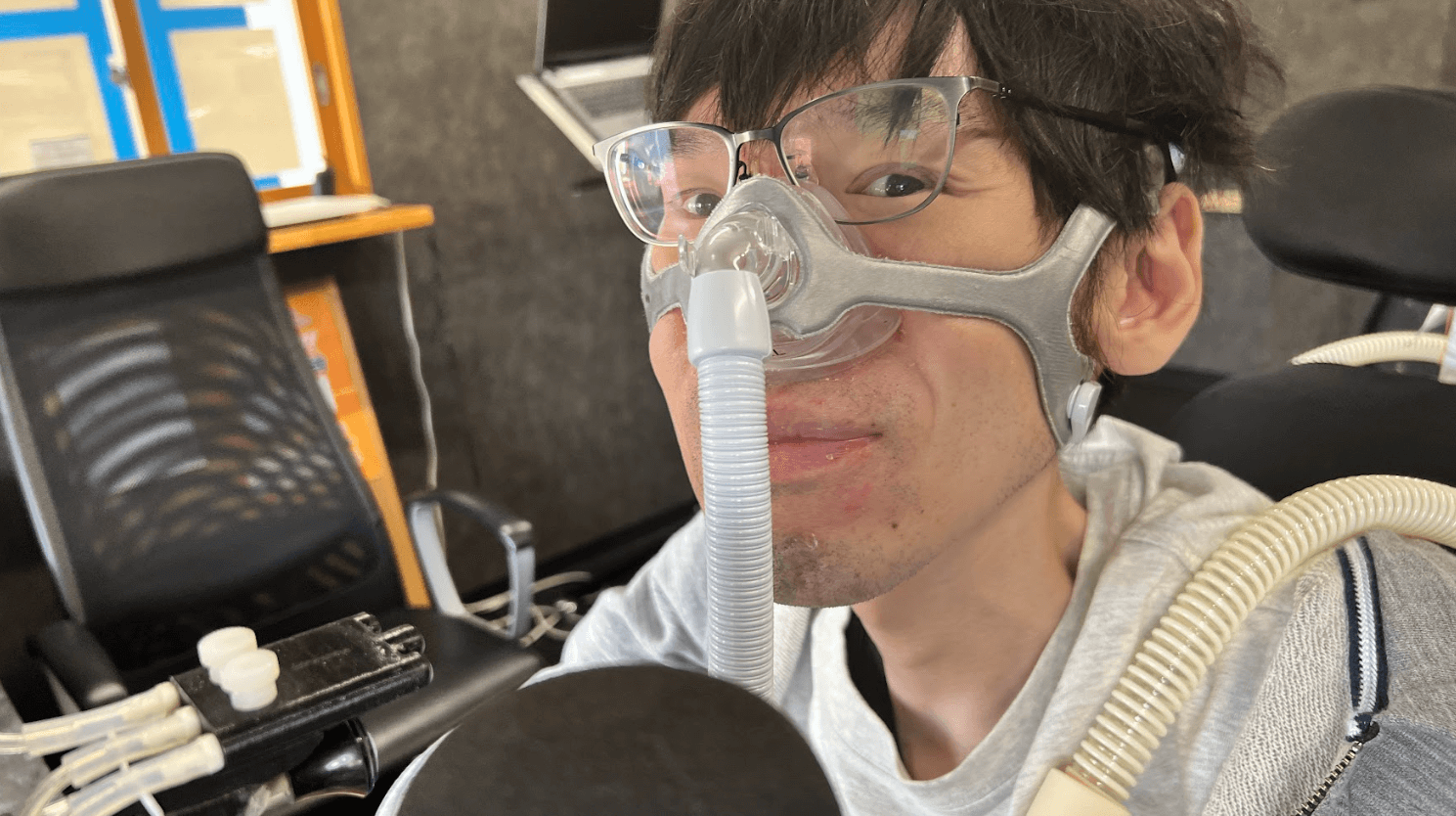

障がい者プロゲーマーによる【こしづかラジオ4】好きなお寿司のネタ/一人暮らし

障がい者プロゲーマーによる【こしづかラジオ4】好きなお寿司のネタ/一人暮らし

みなさんこんにちは!

今週もはじまりました「こしづかラジオ」。

この番組は、パラeスポーツのプロ選手、越塚さんが、プロゲーマーとしての活動やそれ以外の日常感じたことなど、ざっくばらんにお伝えしていくラジオです。

今回はもっと障がい者プロゲーマーである「越塚さん」について知ることができます!

お相手は「凸凹村」コンシェルジュの町田です。よろしくお願いします!

こしづかラジオ・メインパーソナリティー越塚さんとは?

2021年5月1日より、株式会社ワンライフとプロ契約を結んでいる、越塚竜也選手です。越塚選手は筋力が低下していく「筋ジストロフィー」という障がいと向き合いながら、いくつもの大会に出場してきました。eスポーツ選手としての活動とともに、ワンライフが運営している生活介護事業所「iba-sho」を利用し、日々練習に打ち込こんでいます。

■氏名:越塚竜也(こしづか りゅうや)■生年月日:1988年2月24日■年齢:33歳■出身地:群馬県みどり市■障がい:筋ジストロフィー※息や口の動きで操作するコントローラーや机に置く大きなボタンを使いプレー

第三回ラジオの文字版はこちら。

今週のトークテーマ【好きなお寿司のネタ】

越塚:マグロをよく食べますね。

町田:マグロ!マグロのどの部位がすきですか?

越塚:赤身がすきですね。8割りマグロを食べるんですが、他には甘エビやイカも食べますよ。

町田:実は私生魚が苦手で……笑。なので私も甘エビやイカをよく食べますね。

何皿くらい食べるんですか?

越塚:昔は太っていて、高校生くらいまでは20皿位食べられたんですが、

今は10皿位しか食べられないですね。

町田:すごい食べますね!越塚さんが太っていたのは想像できないです……。

越塚:相当太ってましたよ。小学5年生で60㎏くらいありましたから。笑

町田:結構大きいですね!笑

それは20皿平気で食べちゃいますね。

越塚プロの「一人暮らし始めました」のコーナー

このコーナーは、障がいを持ちながらも一人暮らしをしている越塚さんに、気になることを聞いて行こう!というコーナーです!

Q:自宅では主に何をして過ごしていますか?

A:パソコンで調べ物をしたり、ネットフリックスでアニメを観ることが多いですね。

ネットフリックスのアニメでは「終末のワルキューレ」がおすすめです。

人類対神のバトル系アニメで、歴史上の人物も出てきて面白いですよ!

こしづかQ&Aコーナー

今回は越塚さんについてよくわかるお話をお届けします!

Q:得意だった科目は?

A:社会ですね。歴史は興味がなくて苦手でした、笑

Q:お酒はのみますか?

A:前は毎日飲んでいたんですが、アルコールのアレルギーが出てしまってからは飲まなくなっちゃいました。

飲んでいた頃は焼酎の水割りを良く飲んでましたよ。

Q:好きなアイスの味はありますか?

A:バニラ一択です!!アイスを買うとなると必ずバニラです。

31や自販機のセブンティーンアイスのバニラが特に好きで

セブンティーンアイスはファミリーブックに行ったときに良く食べましたね。

他の味を食べてみようという気持ちはありません。笑

越塚プロに聞いてみたいことや、

こんな企画をしてほしいなどありましたら

凸凹村やYoutubeなどにコメントください!

最後に

障がいといっても、⼗⼈⼗⾊。その組み合わせで、⾯⽩い科学反応がきっと起きる。

障がい者が障がい者の課題解決を⾏う新しいコミュニティ『凸凹村』。

今後、村長の乙武洋匡さんが参加するイベントや企画も計画していますので

ぜひご参加下さい!

【凸凹村Facebookグループ】

・総合:どの障がいをお持ちでもOK!

※以下のグループに参加する方は「総合」への参加が必須です

・精神障害

・身体障害

・知的障害

11月18日19日!働く障がい者が就労技術を競う「全国アビリンピック」の参加レポ!

11月18日19日!働く障がい者が就労スキルを競う「全国アビリンピック」の参加レポ!

2023年11月18日19日、全国アビリンピックに参加いたしました!

全国アビリンピックは、地方予選で優勝した障がい者の方が全国から集まり、その中で就労スキルを競う大会です。

また障がい者雇用関係の企業が集まっており、「障がい者雇用」をより知る事ができ、「障がい者の働き方」を良い方向に変える一歩となっています。

障がい者の「働く」能力の向上、企業や社会に障がい者雇用の理解をすすめる大会の参加レポ。日々一生懸命働いている障がい者の方、アビリンピックが気になっている方、ぜひ最後までご覧ください!

障がい者が就労技術を競う全国アビリンピックの競技種目は?

高齢・障害・求職者雇用支援機構が開催している、全国アビリンピック。アビリンピックは地方、全国、国際の3つの大きな大会があります。最初に地方で優勝し、推薦を受けた方が「全国アビリンピック」に選手として出場できます。

全国大会で優勝すると、つぎは国際的に催される「国際アビリンピック」への出場権を得られます。

競技種目は多数あり、家具の組立や電子機器組立など製造や、ワード・プロセッサ、パソコン操作、オフィスアシスタントなどオフィス系、喫茶サービス、ビルクリーニングなどお店関係や、ネイル装飾など美容関係、プログラミングなど、さまざまです!

それぞれの分野で身につけた極めたスキルを見ることができます。

種目

参加対象

洋裁

家具組み立てなど

DTP

身体障がい者

知的障がい者

精神障がい者

機械CAD

建築CAD

電子機器組立

義肢

歯科技工

ワード・プロセッサ

データベース

ホームページ

フラワーアレンジメント

プログラミング

ビルクリーニング

製品パッキング

喫茶サービス

オフィスアシスタント

表計算

ネイル施術

写真撮影

パソコン組み立て

パソコン操作

視覚障がい者

パソコンデータ入力

裁縫

木工

知的障がい者

詳しくは以下の記事をご覧ください!

https://www.minnanosyougai.com/article1/hataraku-ability/

11月18日は技能競技、技能デモンストレーション、障がい者ワークフェア!

全国アビリンピック一日目、11月18日には技能競技、技能デモンストレーションがあります。あわせて障がい者ワークフェアもおこなわれていました!

障がい者ワークフェアでは、障がい者雇用を実施している企業の方とお話ができたり、働く障がい者の方に役立つようなツールの紹介などがされていました。

驚くほどの手際の良さ、丁寧な仕事!

家具組立、木工、電子機器組立、洋裁などを見学しました!

どの部門もそれぞれ競技時間が決まっており、作品の正確さや見栄えの良さなどがあわせて評価されます。

非常に慣れた動作で手際よく作業されていました!

細やかに彩られた、ネイル施術。

ネイル施術をしている様子も見学しました!

ネイル施術は衛生的な施術をしていること、器具・材料を正しく使用していること、ささくれや甘皮の処理がきれいにできているかどうかで評価されます。

とても集中されており、すごく細やかにネイルを彩られていました。

パラバトミントン・国際アビリンピック金メダリストのトークもステージにて開催。

東京パラリンピックで金賞を獲得した山崎悠麻さん、里見紗李奈さんと、第10回国際アビリンピック「歯科技工」部門金賞の田中直紀さんによるトークもステージでおこなわれていました!

「挑戦」をテーマとしたスペシャルトークセッション。選手たちについてはもちろんのこと、パラリンピックで受賞するまでの歩みなどを語られていました。

働く障がい者の方に役立つ情報とツールを。障がい者ワークフェア

障がい者ワークフェアでは、就労継続支援事業所のほか、障がい者雇用を実施している企業、特例子会社などが出展しており、職場についてしっかり知ることができます!

また、

障がい者モデルの輩出企業

聴覚障がい者を支援する求人サイトの紹介

障がい者雇用の求人サイト

名刺づくりによる新しい障がい者雇用

などもあり、障がい者の働き方を広げる新たな出会いもありました!

さらに聴導犬の紹介や、障がい者の遊びを広げるユニバーサルビーチプロジェクトなど、障がい者の方にお知らせしたい情報がたくさんありました!

11月19日は全国アビリンピック閉会式と成績発表!

11月19日(日曜日)は全国アビリンピックの閉会式と競技の成績が発表されます!

表彰は金賞、銀賞、銅賞と、努力賞です。大きなモニターにも手話付きで放映されます。

仕事の頑張りや、職場の方たちの繋がりを感じられる表彰式。

表彰される方はステージに呼ばれ、表彰されます。席には選手たちとその選手が働く企業の方たちも座っており、表彰されると、企業の方と選手と、みんなで盛り上がっていました!

職場で選手が懸命に働いていること、働きを応援している同じ職場の方。そういった頑張りや繋がりを感じられる表彰式でした。

障がい者雇用で孤独感に悩まされることは多いと聞きますが、また一つ道を開けるような、期待ができるような大会。もっと働くことを前向きに考えたい障がい者の方にも見て頂きたいと思いましたね。

アビリンピックは専門家による講評もあり、さらに就労技術を高められる。

アビリンピックは表彰式が終わると、その職の専門家や大学の研究者から、今回の仕事の評価や改善点を教えてもらうことができます。

長い方では1時間ほど専門家とお話をされており、仕事への熱意を感じました。

就労スキルを高めたい方、講評を受けてみたい方。地方アビリンピックは面接や技能試験などなく、申込書を提出して受理されれば、手帳や判定書をもつ障がい者は誰でも参加できます。お住まいの都道府県で開催される「地方アビリンピック」から始めてみてはいかがでしょうか。

今回のイベントの写真や動画などは、凸凹村内や凸凹村各SNSでも掲載予定です!

写真や動画をたくさん撮らせていただきました!障がい者のみが参加できる障がい者コミュニティ『凸凹村』にアップいたします!

また後日、障がい者雇用に関する情報と合わせて、

全国アビリンピックでお話を伺いました、

「電子機器組立」部門の金賞、岡本是信さま

「プログラミング」部門の金賞、角田智活さま

によるインタビューも掲載予定です!

気になる方はぜひ凸凹村へご参加、フォローください!

凸凹村

凸凹村 X(Twitter)

凸凹村 Instagram

凸凹村 TikTok

取材協力:独立行政法人 全国高齢・障害・求職者雇用支援機構

取材者:今井

- 寄稿

第14回埼玉県障害者アート企画展「Coming Art 2023」参加レポと団体インタビュー!

第14回埼玉県障がい者アート企画展「Coming Art 2023」参加レポと団体インタビュー!

みなさんこんにちは!ワンライフの町田です。

11月29日(水)第14回埼玉県障害者アート企画展に参加してきました!

第14回埼玉県障害者アート企画展「Coming Art 2023」とは?

埼玉県障害者アート企画展は、みなさんが知っている一般的な公募展とはかなり違いがある展覧会です。

作品のクオリティだけでなく、作家それぞれの「表現」に関する背景や考察を含めて作品が選ばれます。

そしてその作品の選定は美術の専門家だけでなく、福祉の現場に勤務するスタッフやデザイナーなどがおこないます。

そのため、一般的なアートとしての視点だけではない、表現力豊かで魅力的な作品をこの展覧会で観ることができます!

障害者アート企画展に参加してみて

一般的な展示会には趣味で足を運ぶことがありましたが、このような大きな障がい者アートの展覧会に初めて参加させていただきました。

今まで触れたことのない表現力やエネルギーに、時間を忘れて細部まで見入ってしまいました。

「これは何を表現しているのだろう」「どうしてこれを作ろうと思ったのだろう」

感動するだけではなく、考えさせられる楽しさが沢山ありました。

特にこちらの作品。

ASDの妹が小学生の時、ノートに私たち家族の同じ絵を……何度も何度も描いていたのを思い出しました。

1990年代当時は障がいについての理解が進んでおらず、自閉症スペクトラム障がい(ASD)は知恵遅れなどと言われていた時代。発達障がいが判明していなかった当時の妹は、何を想って、何を考えて、何度も家族の同じ絵を描いていたのでしょう。

今回の埼玉県障害者アート企画展では、このような素晴らしい作品を作られたご本人や

支援者が作品についての想いを語る「アーティストトーク」もあります。

作家ご本人の解説や想いを聞けるなんて、とっても貴重ですよね!

このような取り組みや展示会がどんどん増えたら、障がいについての理解や興味が広がるのではと感じました。

アートセンター集(工房集)城田侑希さんインタビュー

工房集は「そこを利用する仲間だけの施設としてではなく、新しい社会・歴史的価値観を創るためにいろんな人が集まっていこう、そんな外に開かれた場所にしていこう」という想いを込めて「集(しゅう)」と名付けられています。そんな工房集で活動されている、城田侑希さんにお話を伺いました!

アートセンター集の活動は?

アートセンター集は社会福祉法人みぬま会 工房集が運営しています。

もともと障がいの重い方達の支援をしており、そのような方たちが働ける場、好きなことを仕事にして社会と繋がることができる場ができるように、という想いからできた法人です。

そうして利用される方が様々な仕事に取り組んでいく中で、行きついたのがアートでした。

工房集から広がり、埼玉県内でも同じようにアートに取り組む施設が増えていきました。

そんな施設の皆さんと「アートセンター集」として障がいのある方たちの芸術文化の活動推進に取り組んでいます。

いままで活動してきた中で感じた課題は?

施設に属していない方や、発表する場がない方、活動する場がない方が沢山いることを、この活動を通して感じています。

毎年展示会に応募してくださる新しい作家さんが増えているので、こういった発表する場などを増やしていく、ということが今後の課題だと思います。

展覧会の選考のための資料となる、調査に作品を提出くださる作家さんが毎年増えていますので、こういった作品を発表する場や、創作したり交流できるような場を増やしていければと考えています。

これからの展望や目標、実現したいことは?

いままでやってきたことを継続してくことが大切だと思っています。埼玉県内にとどまらず、障がいがある方たちの芸術文化が広がっていくようにサポートしていきたいですし、創作活動や展覧会などで障がいのある方たちが自由に表現できるような環境を作っていきたいです。

新しい視点と気づきを得られる障がい者アート展示会

芸術という正解のないジャンルと、障がいをもっているからこその表現力と可能性に感動する一日でした。

工房集のインスタグラムでは展覧会の様子を投稿しており、

工房集youtubeチャンネルにて動画も投稿予定とのことですので

芸術が好きな方、今回のレポで気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください!

今回のイベントの写真や動画などは、この後凸凹村内や凸凹村各SNSでも掲載予定ですので

気になる方はぜひ凸凹村へご参加、フォローください!

凸凹村

凸凹村 X(Twitter)

凸凹村 Instagram

凸凹村 TikTok

取材協力:アートセンター集

取材者:町田

読書がしたい障がい者の方に。読書バリアフリーとは?

読書がしたい障がい者の方に。読書バリアフリーとは?

読書がしたいけれど、なかなか外出できない。障がいをサポートしてくれる機能がない、とお困りではないでしょうか。近年、図書館で電子書籍や点字の本が増えていたり、外出が難しい方のために郵送やインターネット上で貸し出しができるようになってきています。このような取り組みを「読書バリアフリー」と言います。読書バリアフリーについて詳しくご説明します。

読書バリアフリーとは?

障がいの特性によって、読書はとてもハードルの高いことになることがあります。そのような困難を解消し、すべての人が読書を楽しめるよう2019年に読書バリアフリー法が成立しました。

読書バリアフリー法の成立

読書バリアフリーは法律によっても定まっています。「読書バリアフリー法」といいます。読書バリアフリー法は、障がいに関わらず、すべての人が読書を楽しめるように定めた法律です。正式名称は「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」。

これにより、国として、電子書籍の貸し出しや販促の促進、読書のための機器や端末の整備や技術の研究などの取り組みが少しずつ進められるようになりました。

読書バリアフリーが必要なのはすべての障がい者

読書に困難を感じるのは視覚がいの方ばかりではありません。文字が歪んだり反転して見えたり、文字と音を結びつけるのが難しいというディスレクシア(読字障がい)の方や、脳性まひなどの「不随意運動」で意図せず体が動いてしまい、本をめくるのが難しかったり、破いてしまうという方もいます。

電子書籍や音声での読み上げ機能を使ったり、介助者のサポートで読むことは可能ですが、「電子書籍化・点字化されている本」「介助者がいるとき」などに限定されるため、好きなときに好きな本を読むということはむずかしいのが現状です。

読書バリアフリーの課題

まだまだ世界的に見て、日本で読書バリアフリーは始まったばかりです。利用可能なサポートサービスが増えていますが、課題も抱えています。そのひとつが、「電子書籍」です。

障がい者の方も、外出がむずかしい方も、どこにいても読書がしやすい電子書籍。一般社団法人「電子出版制作・流通協議会」によると、全国の公共図書館のうち、約3割の自治体で、415館が電子図書館を導入しています。

けれど、まだ電子書籍等の蔵書は海外にくらべると非常に少ないです。電子書籍をすぐに増やせない原因の一つは、「翻訳に時間がかかる」こと。人や物の場合、正しい読み方を調べ、図表はわかりやすく説明する必要があるからです。小説の翻訳は数か月、図表の多い本や専門書だと1年以上かかることもあります。

図書館で利用可能な障がい者向け読書サービスは?

電子書籍という課題はありますが、いま公立図書館では読書バリアフリーのために、障がい者のサポートサービスを提供しています。また、視覚障がい者に向けたインターネット図書館もできました。気になる方はぜひご参考ください。

貸出・郵送サービス

公共図書館の多くで、肢体不自由の方や視覚障がい者に向けて、郵送サービスをおこなっています。点字や録音資料の郵送料は無料です。対象は手帳をもっており、等級は1・2級とする場合が多いです。けれど図書館によって異なりますので、気になる方はお近くの図書館に問い合わせてみてください。

対面朗読サービス

対面朗読サービスとは、目の代わりに朗読者が直接読み上げるサービスです。必要な部分だけを繰り返して読んだり、わからない部分をその場で質問したりできるメリットがあります。1対1で直接会っておこなうこともあれば、短いものは電話で対応してくれる図書館もあります。

読書をサポートする機器の利用

読書を支援する機器を利用できる図書館もあります。機器の使い方も教えてくれます。

文字を拡大して表示する「拡大読書器」

音声DAISYなどを再生するための「DAISY再生機」

視覚障がい者向けの電子図書館

「サピエ図書館」という、視覚障害者や目で文字を読むことが難しい方を対象としたインターネット上の図書館もあります。全国視覚障害者情報提供施設協会が運営しています。利用登録が必要となりますが、点字データ約25万タイトル、音声デイジーデータ約12万タイトルをダウンロードできたり、点字図書や録音図書の貸し出しを図書館に依頼することもできます。

https://www.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1WWW

まとめ

読書バリアフリー法という、すべての人にとって読書を好きな時にできるような環境整備が始まりました。蔵書数が足りないという課題もありますが、公立図書館やインターネット上では様々なサービスがあり、図書の電子、点字、音声への翻訳も少しずつ進められています。気になる方はお近くの図書館に問い合わせてみてください。

近くの児童発達支援事業所・放課後等デイサービスをお探しの方はこちら

参考

誰もが読書をできる社会を目指して~読書のカタチを選べる「読書バリアフリー法」~(啓発用リーフレット):文部科学省

- 寄稿

障がい者プロゲーマーによる【こしづかラジオ3】買ってよかったもの/甘党?辛党?

障がい者プロゲーマーによる【こしづかラジオ3】買ってよかったもの/甘党?辛党?

みなさんこんにちは!

今週もはじまりました「こしづかラジオ」。

この番組は、パラeスポーツのプロ選手、越塚さんが、プロゲーマーとしての活動やそれ以外の日常感じたことなど、ざっくばらんにお伝えしていくラジオです。

今回は新企画!『越塚プロの「一人暮らし始めました」』障がいを持ちながらも一人暮らしをしている越塚プロに、一人暮らしで気になることを聞きます!

お相手は「凸凹村」コンシェルジュの町田です。よろしくお願いします!

こしづかラジオ・メインパーソナリティー越塚さんとは?

2021年5月1日より、株式会社ワンライフとプロ契約を結んでいる、越塚竜也選手です。越塚選手は筋力が低下していく「筋ジストロフィー」という障がいと向き合いながら、いくつもの大会に出場してきました。eスポーツ選手としての活動とともに、ワンライフが運営している生活介護事業所「iba-sho」を利用し、日々練習に打ち込こんでいます。

■氏名:越塚竜也(こしづか りゅうや)■生年月日:1988年2月24日■年齢:33歳■出身地:群馬県みどり市■障がい:筋ジストロフィー※息や口の動きで操作するコントローラーや机に置く大きなボタンを使いプレー

第二回ラジオの文字版はこちら。

今週のトークテーマ【最近行った場所】

越塚:部屋の模様替えをしようと思って、家具屋に行ってきました!

町田:家具屋さん!特に何を見に行ったんですか?

越塚:テーブルとか収納です。テーブルは色々な種類があったんですが、

収納はあまり気に入るものがなかったですね。笑

町田:収納はどんなものを求めていったんですか?

越塚:いっぱい入るものが欲しくて……

でもなかったので次行ったときには良いのが見つかるといいなと思います。

越塚プロの「一人暮らし始めました」のコーナー!

このコーナーでは、障がいを持ちながらも一人暮らしをしている越塚さんに

気になることを聞いて行こう!というコーナーです。

Q:最近買ってよかったものはなんですか?

A:最近買ってよかったのは骨伝導のイヤホンです!

耳の中に入れないので外れ辛いし耳も痛くならないですし、

ワイヤレスなので使い勝手がとても良いです。

2万円ちょっとしましたが買ってよかったです!

Q:一人暮らしでよく食べる料理はなんですか?

A:カップラーメンですね。週1回は食べます。

本当は毎日食べたいんですが、体に悪いので週1回にしています。笑

特にカップヌードルやどん兵衛をよく食べますね。

マルちゃんの黒豚カレーうどんが特に好きです。

こしづかQ&Aコーナー

今回は越塚プロの興味や好きなことがわかるQ&Aをお届けします!

Q:行きたい旅行先はありますか?

A:大阪ですね。一回も行ったことがないユニバーサルスタジオジャパンに行きたくて。

どのエリアも楽しそうなので全部回りたいですし、

アニメコラボも良くやっているのでそれも気になります。

Q:自分を動物に例えるとなんですか?

A:……(結構悩んで)犬ですかね。意外と寂しがりやなので。笑

一人暮らしは楽しい面があるので大丈夫です!

Q:辛い物と甘い物、どちらがすきですか?

A:断然甘いものですね!どら焼きやケーキがすきです。

シュークリームもよく食べますよ。

越塚プロに聞いてみたいことや、

こんな企画をしてほしいなどありましたら

凸凹村やYoutubeなどにコメントください!

最後に

障がいといっても、⼗⼈⼗⾊。その組み合わせで、⾯⽩い科学反応がきっと起きる。

障がい者が障がい者の課題解決を⾏う新しいコミュニティ『凸凹村』。

今後、村長の乙武洋匡さんが参加するイベントや企画も計画していますので

ぜひご参加下さい!

【凸凹村Facebookグループ】

・総合:どの障がいをお持ちでもOK!

※以下のグループに参加する方は「総合」への参加が必須です

・精神障害

・身体障害

・知的障害

- 寄稿

障がい者プロゲーマーによる【こしづかラジオ2】好きな食べ物は○○!/ゲーマー歴は○年

【こしづかラジオ2】好きな食べ物は○○!/ゲーマー歴は○年

みなさんこんにちは!

今週もはじまりました「こしづかラジオ」。

この番組は、パラeスポーツのプロ選手、越塚さんが、プロゲーマーとしての活動やそれ以外の日常感じたことなど、ざっくばらんにお伝えしていくラジオです。

今回のトークテーマは「食欲の秋」!Q&Aではゲーマー歴などプロゲーマーのゲームについてお話を聞きます!

お相手は「凸凹村」コンシェルジュの町田です。よろしくお願いします!

こしづかラジオ・メインパーソナリティー越塚さんとは?

2021年5月1日より、株式会社ワンライフとプロ契約を結んでいる、越塚竜也選手です。越塚選手は筋力が低下していく「筋ジストロフィー」という障がいと向き合いながら、いくつもの大会に出場してきました。eスポーツ選手としての活動とともに、ワンライフが運営している生活介護事業所「iba-sho」を利用し、日々練習に打ち込こんでいます。

■氏名:越塚竜也(こしづか りゅうや)■生年月日:1988年2月24日■年齢:33歳■出身地:群馬県みどり市■障がい:筋ジストロフィー※息や口の動きで操作するコントローラーや机に置く大きなボタンを使いプレー

第一回ラジオの文字版はこちら。

今週のトークテーマ【食欲の秋】

町田:秋といったら食欲の秋ですが、越塚さんは好きな食べ物ありますか?

越塚:最近ラーメンをよく食べますね!特に味噌ラーメンが大好きでよく食べます。

町田:味噌ラーメンおいしいですよね!おすすめのラーメン屋さんはありますか?

越塚:チェーン店ですが、おおぎやラーメンがおすすめですね。

町田:わ!私もおおぎやラーメン好きです!辛い物がすきなので、辛みそをよく食べますよ。

越塚:僕は辛いのは苦手なので味噌ラーメンをよく食べますね、笑

今週のおすすめコンテンツ

越塚:今回もアニメなんですが「BLEACH」が凄く面白くておすすめです!

町田:BLEACH!私たち完全に世代ですよね。

越塚:ですね。技の名前がかっこよくてセンスを感じますし、映像もきれいで毎回映画のような迫力があるのでおすすめです。

こしづかQ&Aコーナー

Q:ゲーマー歴は何年になりますか?

A:子供のときからだから……20年くらいですね!

Q:プロとしてはいま何年目ですか?

A:まだ2年くらいですね。

Q:1日にどれくらいゲームをしますか?

A:昔は休みの日に10時間くらいゲームをしていましたが、今では3~4時間くらいですかね。

ファイナルファンタジーや鬼武者などは一日中やっていましたね、笑

Q:ゲームの上達のコツはありますか?

A:毎日コツコツ続けていくことが一番の上達のコツだと思います!

あとはダラダラ適当にやるんじゃなくて

「今日はこれをやるぞ!」「これをできるようにするぞ!」

と、目標を掲げるといいんじゃないでしょうか。

越塚プロに聞いてみたいことや、

こんな企画をしてほしいなどありましたら

凸凹村やYoutubeなどにコメントください!

■最後に

障がいといっても、⼗⼈⼗⾊。その組み合わせで、⾯⽩い科学反応がきっと起きる。

障がい者が障がい者の課題解決を⾏う新しいコミュニティ『凸凹村』。

今後、村長の乙武洋匡さんが参加するイベントや企画も計画していますので

ぜひご参加下さい!

【凸凹村Facebookグループ】

・総合:どの障がいをお持ちでもOK!

※以下のグループに参加する方は「総合」への参加が必須です

・精神障害

・身体障害

・知的障害

高崎市障害者サポートセンターる~ぷ主催パラスポーツ体験会に参加!ボッチャ・車椅子バスケの有名選手たちにインタビュー!

高崎市障害者サポートセンターる~ぷ主催パラスポーツ体験会に参加!ボッチャ・車椅子バスケの有名選手たちにインタビュー!

11月11日(土)、高崎市障害者サポートセンターでおこなわれたパラスポーツ体験会に参加しました!

パラスポーツ体験会では、車いすバスケとボッチャを体験することができます。年齢や障がいに関わらず、みんなでできるスポーツで、体験会はとても盛り上がっていました!

初めてパラスポーツを経験してみて感じた、車椅子操作の楽しさやむずかしさと、ボッチャのおもしろさなどをご紹介します!

最後は、ボッチャ、車椅子バスケの選手のインタビューをお届け。ボッチャや車椅子バスケだけでなく、何かを始めてみたい障がい者の方に向けて、背中を押すインタビューです!

車椅子バスケ見学・体験レポ!車椅子バスケはバスケより面白いかも。

まずは車椅子バスケから。車椅子バスケは基本的にバスケのルールと同じです。障がいごとにクラス分けがされており、チームバランスが平等になるようにつくられることが特徴です。あとは、車椅子操作などに独自のルールが設けられています。

年齢や障がいの壁はない、みんなでスポーツを楽しむ車椅子バスケ。

体験会では、車椅子バスケで練習試合形式をしたり、車椅子をつかって鬼ごっこもしていました!

みんなで楽しそうにバスケしていて、見学していた自分も楽しかったです!

ただ同じくバスケや運動が好きな人、人と接するのが好きな人同士が楽しくバスケをしている感じで、年齢や障がいの壁はないと思えました。

競技用の車いすの車が傾いているのは、手を挟まないようにケガ防止のためと、回転しやすくするためです。素早く方向転換をしていて、目が離せない場面もたくさんありました!

車椅子バスケの二倍の面白さ。

初めて競技用の車椅子に乗りましたが、最初は浮遊感がすごく、少し怖いと感じました。

車椅子を動かして、ゴールまでゆっくり行って、シュートを決めるまでやってみましたが、何回やっても、ボールがゴールの高さまで上がりませんでした…!

もともと運動神経が良くないからかと思ったのですが、キャプテンによると、初めてはみんな同じようにボールを挙げられないそうです。シュートを決めるには、三角筋を鍛えることが必要で、そういうトレーニングもしますが、車椅子を自分で動かしたりすることで自然と筋肉はつくとの事。

慣れてきた頃、早めに走ってみました。転倒防止に後ろに小さなタイヤもついていて、速く走っても結構安定していました!

自転車などに乗ることが好きな方なら、バスケと二倍で楽しめそうです!

ボッチャ見学・体験レポ!運動が得意じゃない人も挑戦しやすいスポーツ!

ボッチャはカーリングの地上版です。白いボールと赤と青のボールを使って、決められたコート内に投げて転がします。最初に白いボールを投げて転がし、コート内でぴたりと止めます。次に青チーム、赤チームに分かれて、青ボールと赤ボールを順番に投げ、白ボールに近い位置にある色のボールの数で点数を競います。

ボッチャの力加減がむずかしい。

ボッチャの球は少し重めで柔らかく、バウンドはしないけれど転がっていくタイプ。投げ方は自由なので、白ボールに近い敵チームのボールにぶつけて、吹っ飛ばしたりすることもできるそうです。私もそれを狙ってボールを投げてみましたが、力加減もできておらず、また狙った方向に転がらず、ほかのボールにかすりもしませんでした!

五歳ぐらいの子どもたちも参加していましたが、私より上手かったかもしれません!

運動神経というより、手先が器用な方や、戦略を立てることが好きな方がハマりそうなスポーツです!

相手がどの位置に転がしてくるか。頭脳戦なボッチャ。

最初にボッチャをしてみたときは、とにかく白ボールの近くにボールを転がすことしか考えられませんでした。けれど、最後になるにつれて、白ボールのまわりにたくさんのボールが集まるような形になるのですが、なかなか狙い通りの場所に転がすことがむずかしくなってきます。あえて、相手のボールの進行方向をジャマするように自ボールを転がし置いておくことも戦略の一つなので、最後になっていくにつれ、厳しい戦いでした…!

群馬県唯一の車椅子バスケチーム「群馬マジック」キャプテン、筑井卯月さんにインタビュー!

群馬マジックのキャプテンの筑井卯月さんと、ボッチャのオープン立位全国第3位の高橋貴子さんにお話を伺いました!

まずは群馬マジックのキャプテン、筑井卯月さんのインタビューからです。高校1年生から始め、群馬マジックに所属して長年キャプテンをされているそうです。

Q1. 車椅子バスケを始めたきっかけは?

高校の先輩が群馬マジックのチームに入っていて、一緒にやらないかと誘われました。

Q2.車椅子バスケを始めた時に感じたむずかしさとその克服方法は?

高校1年生から始めたのですが、体ができてなかったので、シュートを届かせることができなかったです。あと、車椅子の操作で、特にボールと車椅子を同時に扱うのがむずかしかったです。

慣れてくると、できるようになります。あと、上半身の筋力トレーニングはもちろんですが、自分で毎日車椅子を動かしていると、自然と腕の筋力がついてくるので、今は力が入らなくてもどんどんできるようになります。

Q3.筑井さんが思う、車椅子バスケのおもろしさは?

団体競技なので、パスに繋がって連携プレーがうまくいったときや、シュートが決まった時がとてもおもしろいです。

Q4.これから車椅子バスケを始めようと思っている障がい者の方に何かあれば!

なんでも一緒だと思うけど、始めた時が一番チャンスだと思うので、

やってみたいと思ったら行動してみてください。

2022・2023年ボッチャオープン立位で全国第3位の連勝!高橋貴子さんにインタビュー!

2022年と2023年ボッチャオープンチャンピオンシップ(全国大会)立位女子の部で3位入勝した高橋貴子さんにインタビューです。高橋さんは安中ボッチャクラブの代表をされており、地元でボッチャを勧める活動をしたり、ココフリ群馬という団体にも所属していて、同じく障がい者のために尽力している選手です!

ボッチャを始めたキッカケから、高橋さんが所属している団体についてもお話をお伺いしました。

ボッチャを始めたキッカケを教えて下さい!

健常の頃からパラスポーツに興味をもっていて、ボッチャはテレビで見たことがありました。退院後、知人に誘われて、令和元年にボッチャを始めました。その後、自分が住んでいるところが安中なので、住んでいる地元で何かできないかと思って、安中ボッチャクラブを立ち上げました。

練習しているうちにもっと強くなりたいと思っていたところに、群馬県の海保さんというボッチャのアスリートがいるんですが、全国大会に出てみないかと誘われて、大会に出たら全国三位になりました。来年こそは日本一になりたいです。

安中ボッチャクラブで今課題に感じていることは?

私のクラブは障がい者だけではないんですね。健常者や高齢者が多いです。いろんな人に入っていただけたらいいなと思っています。

あと今はまだ視覚障がいの対応ができていないので、それを強化したいと思って、海外のボッチャのことを調べていて、今年度来年度には視覚障がいの方もボッチャができるように導入したいと思っています。

活動はインスタグラムにも上げていて、最新状況をアップしています。

ココフリ群馬の団体にも所属している高橋さん。ココフリ群馬の活動は?

ココフリ群馬では、上毛かるたを正座しないでできるように、A3の大きさにして、車椅子に乗ったまま踏んだことによってとれるようにすることを考えました。

そのカルタには裏面にバリアフリー情報を載せていて、車椅子で通れるような道の幅なのか、坂道や砂利道があるかどうか、多目的トイレや駐車場があるかなどが見れます。

ココフリ群馬のホームページやSNSにも、170件ほど群馬県内のバリアフリー情報を載せています。いろんなところで出かけて、調査して発信しています。あとはユニバーサルイベントとして、お花見やBBQ、果物狩りなどに出かけています。

ココフリ群馬のHPはこちら

http://www.gunmamagic.sakura.ne.jp/kokofurigunma/

ココフリ群馬に所属していて高橋さんが感じている課題は?

もっと多く情報を集めたいですし、発信したいです。私たちは「行った先で段差があった、トイレがなかった」で困ったことが多くあります。情報があれば、他のところでトイレをしたり、対処ができます。

ココフリ群馬が集めた情報を健常者の方にも見てもらって、世の中がやさしい社会になってほしいと思っています。

多くのことを経験でき学ぶことができたパラスポーツ体験会!凸凹村でも発信します!

取材ご協力ありがとうございました!

パラスポーツのおもしろさだけでなく、障がいについても学ぶことができる体験会でした!

パラスポーツが気になっている方、ぜひ参加してほしいです!

今回のレポは凸凹村内でも発信させていただきます!

気になる方はぜひ凸凹村へご参加、フォローください!

凸凹村

凸凹村 X(Twitter)

凸凹村 Instagram

凸凹村 TikTok

取材協力:高崎市総合福祉センター・高崎市障害者サポートセンターる~ぷ

群馬マジック代表高橋俊一郎 様、キャプテン 筑井卯月 様

:安中ボッチャクラブ

安中ボッチャクラブ代表 兼 群馬バリアフリー観光情報局ココフリ群馬 役員 高橋 貴子 様

取材者 :今井