NewsNewsみんなの障がいニュース

みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、

コラム形式でわかりやすくお届けします。

過去から現代への障がい観の変遷:共生社会への道のり Part5

共生社会に向かう現代社会では、障がいに対する理解が医学的なモデルから生活の中での実際の困難に焦点を移しています。しかし、現行の福祉制度や教育制度では、法律に基づいた枠組みで障がい者を分類しています。

このようなアプローチは、従来の医学的なモデルに近いものです。日本が法治国家であることから、法律によって障がい者支援が行われる仕組みとなっています。身体障がいや精神障がいなどの分類によって、支援の対象者を示しています。

行政などは、特定の分野における支援や対応をするために、障がいの種類に応じて異なるアプローチを取ることがあります。そのため、支援を提供する際には、各障がいに関する一般的な知識だけでなく、支援対象者の個々の特性についても理解する必要があります。

国際的な規約である障がい者の権利に関する条約

国内の法律の分類に先立ち、国際的な規約である障がい者の権利に関する条約を見てみましょう。この条約では、全ての障がい者が人権や基本的な自由を享受し、保護されることを目指しています。

障がい者は、長期的な身体的、精神的、知的、または感覚的な機能の障がいによって、他の人々との平等な社会参加が妨げられる場合を含みます。つまり、障がい者の権利に関する条約では、生活モデルを基本としながら、障がいごとに適切な支援や対応を提供する考え方が示されています。すべての人が平等に生活するためには、障壁を克服するための支援が必要です。そのためには、障がいの分類が必要です。

日本の法律

日本の法律において、障がい者の支援は大きく全体的な枠組みから始まり、福祉分野と教育分野で障がい者の種類が定められています。障がい者基本法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がいを総称し、日常生活や社会生活に制限を受ける者を障がい者と定義しています。

この法律には、身体障がい者福祉法、知的障がい者福祉法、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律、発達障がい者支援法などが含まれます。教育においても、学校教育法が関連する条文を定めています。さらに、「障がい者総合支援法」では、障がい者を具体的に定義し、その支援の必要性を明確にしています。これらの法律は難解ですが、支援対象を明確にするために必要な説明が含まれています。

学校教育法

日本の教育分野では、「学校教育法」によって特別支援学校や特別支援学級の設置が定められています。特別支援学校は、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者、または病弱者に対し、学習上や生活上の困難を克服し自立を図るための教育を提供します。さらに、「学校教育法」では、特別支援学級の設置も規定されており、知的障がい者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障がいのある者に対する教育が行われます。

学校教育法施行規則

また、「学校教育法施行規則」によれば、通級指導教室という形態も存在します。この指導は、言語障がい者、自閉症者、情緒障がい者、弱視者、難聴者、学習障がい者、注意欠陥多動性障がい者、その他の障がいのある者に対して、通常の学級に在籍しながら特別な指導を提供します。このように、教育制度では障がいの程度や種類に応じて、様々な支援が行われています。

身体障がい者福祉法

身体障がい者福祉法では、障がいの種類が具体的に列挙されており、これに基づいて身体障がい者手帳の交付が行われます。具体的には、視覚障がい、聴覚または平衡機能の障がい、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい、肢体不自由、心臓、じん臓または呼吸器の機能の障がい、その他政令で定める障がいが含まれます。そして、身体障がい者福祉法施行令において、政令で定める障がいの具体例が追加されています。さらに、障がい者総合支援法では、治療方法が確立していない疾病やその他の特殊な疾病による障がいも障がい者として規定されています。

三つのレベル

法律や規則の階層構造には、「○○法」、「○○法施行令」、「○○法施行規則」の三つのレベルがあります。法律は国会で制定され、施行令は政府によって制定されます。そして、施行規則は各省庁によって定められ、法律や施行令の具体的な運用方法や手続きが定められます。

身体障がい者福祉法の別表には、視覚障がい、聴覚障がい、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がいに関する具体的な基準が示されています。

視覚障がいについては、以下のような基準が設けられています。

両眼の視力がそれぞれ0.1以下のもの

一眼の視力が0.02以下で、他眼の視力が0.6以下のもの

両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの

聴覚障がいについては、次のような基準が示されています。

両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの

一耳の聴力レベルが90デシベル以上で、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

平衡機能の著しい障がい

音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がいに関しては、以下の基準が設けられています。

音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の喪失

音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の著しい障がいで、永続するもの

肢体不自由に関する基準は、以下のように示されています。

一上肢、一下肢、または体幹の機能の著しい障がいで、永続するもの

一上肢の親指を指骨間関節以上で欠損するもの、または親指を含む一上肢の二本以上の指をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠損するもの

一下肢をリスフラン関節以上で欠損するもの

両下肢の全ての指を欠損するもの

一上肢の親指の機能の著しい障がい、または親指を含む一上肢の三本以上の指の機能の著しい障がいで、永続するもの

上記1から5までの基準に合致しないが、その程度がそれらの基準以上であると認められる障がい

心臓、腎臓、または呼吸器の機能の障がいについては、以下の基準が設けられています。

心臓、腎臓、または呼吸器の機能の障がいその他政令で定める障がいで、永続的であり、かつ、日常生活に著しい制限を受ける程度のものが該当します。

身体障がい者手帳の交付

これらの基準に合致する障がいがある場合、身体障がい者手帳の交付などの支援措置が行われることになります。

身体障がい者手帳の交付は、身体上の障がいを有する者に対して、都道府県知事、指定都市市長、または中核市市長から行われます。この手帳は、身体障がい者福祉法施行規則別表の身体障がい者障がい程度等級表に基づいて、障がいの種類別に重度から1級から6級の等級が定められています。

知的障がい

一方、知的障がい者に関しては、知的障がい者福祉法に法律的な定義はありませんが、「知的障がい者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障がい者を援助するとともに必要な保護を行い、もって知的障がい者の福祉を図る」という目的で、児童相談所や知的障がい者更生相談所で知的障がいの判定が行われています。

その結果、都道府県知事から「療育手帳」の交付が行われ、この交付の判定基準が事実上の知的障がいの定義となっています。多くの場合、IQ70か75以下の人を知的障がいとして判定し、さらにIQ50程度とIQ35程度に区切りを設けています。

知的障がいに関する定義

知的障がいに関する定義は、世界保健機関(WHO)の「精神及び行動の障がい 臨床記述と診断ガイドライン(ICD-10)」やアメリカ精神医学会(APA)の『精神疾患の分類と診断の手引(DSM-5)』によって示されています。

ICD-10では、標準化された知能検査における知能指数が69以下であると定義されています。一方、DSM-5では、知的機能と適応機能の両面での欠陥を含む障がいとされています。

精神障がい

精神障がい者については、「精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律」で定義されています。統合失調症や精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する者がこれに該当します。

統合失調症

統合失調症は、思春期から青年期にかけて発症し、幻覚や妄想などが特徴的な精神病症状です。ストレスが引き金となることが多いとされています。

精神作用物質による急性中毒またはその依存症は、違法な薬物やアルコール、ギャンブルなどによって引き起こされる精神的な支障を指します。

その他の精神疾患

精神病質その他の精神疾患には、認知症やうつ病、双極性障がい、神経症性障がい、ストレス関連障がい、高次脳機能障がいなどが含まれます。これらの疾患は、精神科医療の対象として考えられます。

精神障がい者保健福祉手帳の判定基準は、厚生労働省から各都道府県に出された通知に基づいています。この通知には、以下の項目が含まれています。

精神疾患の存在の確認

精神疾患(機能障がい)の状態の確認

能力障がい(活動制限)の状態の確認

精神障がいの程度の総合判定

これらの項目に基づいて、精神障がい者の具体的な状態が記された判定基準の表が作成されます。審査では、この表に基づいて十分な審査が行われ、精神障がい者の日常生活がどの程度困難であるかが判断されます。その結果、日常生活がかなり難しい程度の1級から、一定の制限を必要とする程度の3級までに区分されます。

発達障がい者に関しては、「発達障がい者支援法」によって定義されています。この法律では、以下のような障がいが含まれます。

自閉症

アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい

学習障がい

注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がい

さらに、「発達障がい者支援法施行規則」で、「心理的発達の障がい並びに行動及び情緒の障がい」が含まれることが定められています。これは、「事務次官(厚労省と文科省の共同)通知」に基づき、ICD-10に基づいて定義されています。

また、「発達障がい者支援法」では、18歳未満の発達障がいを有する人を発達障がい児と定義しています。

複数の障がいを抱える人もいる

障がい者の中には複数の障がいを抱える人もいます。例えば、視覚障がいと肢体不自由、知的障がいと肢体不自由と聴覚障がいなどが組み合わさる場合があります。これを「重複障がい」と呼びます。特に障がいの程度が重い場合には、「重症心身障がい児」や「重度重複障がい者」と呼ばれます。

一般的に、「大島の分類」と呼ばれるものがあります。これは身体の動きと知的能力を軸にして、障がいの重さに応じて1から番号が振られています。

「大島の分類」では、1から4の範囲に入る児童が「重症心身障がい児」とされます。この範囲では以下の特徴が挙げられます。

絶えず医学的管理下に置くべきもの

障がいの状態が進行的であると思われるもの

合併症が多いもの

一方で、5から9の範囲に入る児童は「重症心身障がい児」の定義には当てはまりにくいものの、以下の特徴が見られるため、「周辺児」と呼ばれています。

まとめ

障がいの捉え方が共生社会に向けて変化している中で、法律的な障がいの種類や区分について理解することは重要です。障がい者基本法では、身体障がい、知的障がい、または精神障がいが日常生活や社会生活に相当な制限をもたらす者を障がい者と定義しています。そして、それぞれの障がいに対応するための福祉法や支援法が存在します。

学校教育においては、指導や支援の必要度に応じて、特別支援学校、特別支援学級、通級指導などの制度が提供されています。これにより、障がいの種類や程度に応じた適切な支援を受けることが可能です。

医療の分野では、病名や疾患名が障がいの分類と重なることがあります。障がい者の医療ニーズを理解し、適切な診断と治療を提供するために、これらの分類が重要な役割を果たしています。

参考

障がいの理解:アシスティブテクノロジー・アドバイザー育成研修用テキスト

過去から現代への障がい観の変遷:Society5.0における障がい者支援の展望 Part4

現代社会において、少子高齢化が進む中、障がい者への支援はますます重要な課題となっています。そこで、Society 5.0の概念が注目されています。Society 5.0では、ICT技術の進化を活用して、経済発展と社会的課題の両立を目指す人間中心の社会が構想されています。特に、この新たな社会の枠組みにおいて、障がい者支援の展望は非常に大きく、革新的な解決策が期待されています。

Society5.0とは?

Society5.0は、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く新たな社会の概念です。内閣府によれば、Society5.0は「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」を指します。この社会像は、日本が目指すべき未来社会の姿として提唱されています。

分野を超えた連携が強化

Society5.0では、これまでの情報社会にはなかった問題が解消されます。情報や知識の共有が進み、分野を超えた連携が強化されます。人々が適切な情報を見つけて分析する作業の負担が軽減され、年齢や障がいによる制約も軽減されます。また、少子高齢化や地方の過疎化といった課題に対処する新たな手段が提供されます。

持続可能な社会の実現と個人のQOL向上

IoTの普及により、全ての人や物がつながり、知識や情報が共有されます。AIによって必要な情報が適切なタイミングで提供され、ロボットや自動走行車などの技術が課題の克服に役立ちます。このようなイノベーションを通じて、閉塞感が打破され、希望に満ちた社会が実現し、互いを尊重し合う社会や快適な活躍の場が提供されます。

さらに、Society5.0では持続可能な社会の実現と個人のQOL向上が目指されます。地球環境を含む持続可能な社会の運営や、人と技術の調和、全体の最適化と個人の生活の質向上が重視されます。

より安全で効率的な移動の実現

Society 5.0では、個人情報の保護が徹底されつつも、共有された情報や環境制御を通じて、個々の障がい者の生活にICTが最大限活かされる社会が想定されています。これまでの情報社会では、個々人のカーナビが人工衛星の情報を利用して目的地に案内していましたが、Society 5.0では、車に装備されたセンサーが環境情報や人の情報、さらに機器の作動情報を読み取り、人工知能によって解析されたビッグデータと照合されて自動運転が可能になります。これにより、個人情報は厳格に保護されながら、より安全で効率的な移動が実現されます。

「インクルーシブ」の未来

一方、「インクルーシブ」の未来では、年齢や性別、障がいの有無、国籍、所得などに関わらず、誰もが多様な価値観やライフスタイルを持ちながら、豊かな人生を享受できる「インクルーシブ(包摂)」の社会が想定されています。

例えば、スイッチ1つで切り替わるバーチャル個室や、補助アームやARグラスを装備した高齢者、目や耳が不自由な人でも外国語が苦手でも、自分の選んだメニューで会議の内容を翻訳して自在に伝えるシステムなどが紹介されています。これらの技術により、少子高齢化が引き起こす様々な問題も解決の方向が見えてきます。

個々の状態に合わせた支援を提供することが重要

障がいのある人の生活において、Society 5.0は個々の状態に合わせた支援を提供することが重要です。ICFの概念に基づくと、環境要因が大きな影響を与えるため、AIやIoT、ARやVR、ロボットや自動運転などの技術が具体的な問題解決や支援に活用されることが想定されます。支援者は、アクセシビリティや支援技術の知識を持つことが重要です。

リアルタイムな自動健康診断や健康促進

Society 5.0における医療や介護は、個々のリアルタイムな生理計測データや医療現場の情報、医療・感染情報、環境情報などをAIが解析することで、高度な医療の提供が可能となります。リアルタイムな自動健康診断や健康促進、病気の早期発見などが実現し、医療機関間での生理データと医療データの共有により、どこでも快適な治療が受けられることが期待されます。

医療ロボットや介護ロボット

医療ロボットや介護ロボットによる支援が進むことで、事業者と利用者の双方の負担が軽減され、生活支援を受ける障がい者や高齢者が1人での生活をより快適に送ることが期待されます。しかし、このような取り組みにはいくつかの問題があります。

合理的な配慮の提供が日本ではまだ遅れている

総務省IoT新時代の未来づくり検討委員会(高齢者・障がい者WG)のまとめでは、社会の側における障がいへの意識変革が不可欠であるとされました。ICFの概念である「障がいは心身の機能のみに起因するものではなく、社会におけるさまざまな障壁と相対することによって生ずる」という「社会モデル」の考え方に基づき、社会的障壁の除去や合理的な配慮の提供が日本ではまだ遅れています。

当事者の具体的な情報を共有

社会の意識を変えるためには、障がいのある方が地域で暮らし、子供の頃から障がいについて偏見のない理解を身につけるための情報、教育、経験の機会が必要です。また、社会的障壁をなくすためには、疑似体験だけではなく当事者の具体的な話を聞くことが重要です。研究成果によれば、当事者の具体的な情報を共有するためには、IoTやAIなどの技術の活用が有効であるとされています。

障がいのある当事者の視点を考慮することが重要

障がいのある当事者の視点を考慮することが重要であると指摘されました。ICT関連の製品やサービスを開発・提供する側においても、障がいのある当事者の視点を取り入れることが必要であり、障がいに関する情報の共有や障がいのある当事者が参加する機会を確保することが求められています。

さらに、障がい者が「夢」や「希望」を実感できる社会を実現するためには、「ボランティア」や「かわいそう」といった意識ではなく、障がい者の人権の確保や尊厳、自律・自立の尊重を促進し、障がい者が社会の対等な一員であることを実感できるような社会の構築が必要です。

IoTやAIなどの技術の活用が不可欠

さらに、障がい者のICT利活用支援の環境整備においては、障がい者ごとに異なる障がいの特性や状態、生活実態に対応するために、製品やサービスの利用方法に多様性のある対応が必要です。

そのため、IoTやAIなどの技術の活用が不可欠です。また、これまでの視覚や聴覚、身体障がいに限定されないように、精神的、発達的、知的な障がいや難病にも対応できるような関連技術の開発が強化されるべきです。

すべての人が共通して使えることが重要

さらに、ICT製品やサービスの開発・提供においては、障がいの有無に関わらず、すべての人が共通して使えるという考え方が重要です。このような考え方は、事業者の努力だけでなく、政府における公共調達においても配慮されるべきであり、政府によるアクセシビリティに配慮した機器やサービスの採用が必要です。

支援者向けの技術の開発

新たなICT製品やサービスの開発・提供においては、個々の障がい特性に応じた支援技術との連携や、アクセシビリティ規格への準拠、アクセシビリティAPIの実装が重要です。また、障がい者を支援する者の負担を軽減するために、支援者向けの技術の開発も検討されるべきです。さらに、障がいを支援する者のICTやIoTへの理解を促進する取組みも必要です。

ICTやAIを最大限に活用するために

障がいのある人がICTやAIを最大限に活用できるようにするためには、製品やサービスにおける情報アクセシビリティの確保が必須です。これに関連し、政策的な強化が求められます。

また、ICTやAI時代の到来に備えて、地域などでの利活用スキルの習得を支援する仕組みの充実や、人材の確保が重要視されています。さらに、遠隔教育やメンタリングなど、技術的な支援と人的な支援を組み合わせることも必要です。

配慮した就労機会を創出する取り組みが重要

就労支援においても、障がいのある当事者の視点から業務プロセスを改善し、配慮した就労機会を創出する取り組みが重要です。

AIの活用により、人間関係や状況判断に困難を抱える人の意思疎通を支援することも必要です。このような取り組みが、障がいのある人々の生活や就労の質を向上させることにつながります。

テレワークの促進

テレワークの促進は、障がいや病気のある人が働く機会を増やす可能性が高いため、その促進とともに、テレワークに必要なICTスキルを身につける支援も行われるべきです。行政、学校、事業者などが連携し、障がいや病気があっても多様な働き方ができることを紹介し、就労マッチングを行うことが重要です。

ICT利活用の支援策として重要

ICTを活用した学校教育においても、教員のICT知識が限られている場合や機器トラブルへの対応が困難な場合があります。このため、IoTやAIを活用した教員支援策や外部人材の活用など、地域における人材確保の仕組みが必要です。また、高等教育における遠隔教育や教材開発も、ICT利活用の支援策として重要です。

国内外で共通の環境を構築することが重要

障がい者の日常生活を支援する製品やサービスの開発においては、使いやすさを確保するための環境整備が必要です。国際的な標準化を進め、国内外で共通の環境を構築することが重要です。さらに、障がい者の移動をサポートするアプリの提供も重要視されています。これらの取り組みによって、障がい者の生活や就労環境が改善され、社会参加が促進されることが期待されます。

障がい者の数の増加

少子高齢化が進む現代社会では、障がい者への影響も深刻化しています。高齢化に伴い、身体的な機能の低下や認知機能の衰えが増加し、障がい者の数も増えています。このような状況において、Society5.0がもたらす可能性は大きいと考えられます。

障がい者の生活支援や社会参加を促進することが期待

Society5.0では、ICT技術の進化を活用して、障がい者の生活支援や社会参加を促進することが期待されます。具体的には、自動運転技術やロボット技術の発展により、移動の自由や日常生活の支援が向上することが期待されます。また、AIやIoTを活用した医療・介護サービスの充実や、テレワークの普及により、障がい者の就労や社会参加の機会が拡大する可能性もあります。

アクセシビリティが向上することが期待される

さらに、Society5.0においては、障がい者の声がより積極的に取り入れられることが期待されます。障がい者のニーズや要望に基づいて、製品やサービスが開発され、社会のあらゆる側面でアクセシビリティが向上することが期待されます。

これらの取り組みにより、障がいや病気のある人々がより良い暮らしを送ることができる社会の実現に向けて、Society5.0が貢献することが期待されます。

まとめ

Society 5.0においては、ICT技術の進化を活用し、障がい者の生活支援や社会参加がより効果的に促進される可能性があります。自動運転技術やロボット技術の進歩により、移動の自由や日常生活の支援が向上し、AIやIoTを活用した医療・介護サービスの充実やテレワークの普及により、障がい者の就労や社会参加の機会が拡大する見込みです。

さらに、障がい者の声が積極的に取り入れられ、製品やサービスが障がい者のニーズに適切に対応することで、社会のあらゆる側面でアクセシビリティが向上することが期待されます。これらの取り組みにより、障がいや病気のある人々がより豊かな生活を送ることができる社会の実現に向けて、Society 5.0が貢献することが期待されます。

参考

障がいの理解:アシスティブテクノロジー・アドバイザー育成研修用テキスト

聴覚・言語障がいとは?緊急時の連絡はどうしているの?気になるアレコレPart2

聴覚障がい者のコミュニケーション手段や日常生活への適応に関する疑問は、多くの人々にとって未知の領域です。彼らがどのようにして日常生活を充実させ、社会とのつながりを築いているのかを知ることは、理解を深める重要な一歩です。そのためには、聴覚障がい者が直面するさまざまな課題や制約について学び、彼らが直面する困難に対して適切な支援を提供することが欠かせません。

聴覚や発話に障がいのある人がスマートフォンやクレジットカードなどを紛失したときはどうしてるの?

聴覚や発話に障がいのある人がスマートフォンやクレジットカードなどを紛失した場合、電話を通じて直接連絡することが難しいかもしれません。そのため、電話リレーサービスを利用して本人確認を行い、停止手続きを行うことが一般的です。このサービスを通じて、補助者が代わりに電話をかけ、事実上の通訳となって対応を行います。

以前はメールやFAX、郵送などでの手続きが必要だった

最近では、このような電話リレーサービスを提供する携帯事業者やクレジット会社が増えています。そのため、紛失や盗難に遭った際に迅速に対応することができるようになっています。以前はメールやFAX、郵送などでの手続きが必要であり、時間がかかる場合もありましたが、電話リレーサービスの普及により、より迅速な対応が可能となりました。

耳にかけて利用する補聴器と集音器は何が違うのですか?

補聴器と集音器は似ていますが、全く異なるものです。まず、補聴器は個々の耳に合わせて製作されるもので、耳掛け型や耳穴型などの種類があります。一方、集音器は既製品であり、必ずしも利用者の耳に完全に合うとは限りません。

補聴器が医療機器だが集音器は医療機器ではない

さらに、補聴器と集音器の大きな違いは、補聴器が医療機器であるのに対し、集音器は医療機器ではないという点です。補聴器は専門家によって調整され、耳の構造や聴力の状態に合わせて適切に設定されますが、集音器は医療的な専門知識が必要ありません。

補聴器は個々の耳の状態やニーズに合わせて作られる

その他にも、補聴器は雑音の中でも言葉をクリアに聞こえるように調整されたり、ハウリング(フィードバック音)を抑える機能がありますが、集音器にはこのような機能が備わっていない場合があります。

要するに、補聴器は個々の耳の状態やニーズに合わせて作られ、医療的な機能を持っていますが、集音器は既製品であり、医療的な調整が必要ないことが大きな違いです。

電話リレーサービスとはなんですか?

電話リレーサービスは、聴覚障がい者が電話を利用する際に利用できるサービスです。通訳オペレーターが、聴覚障がい者と電話をかけたい相手との間に入り、手話や文字で通訳することで、リアルタイムで電話をつなげることができます。これにより、聴覚障がい者も一般の人と同様に電話を利用することが可能になります。

「手話フォン」と呼ばれる装置

また、一部の公共施設や空港などには、「手話フォン」と呼ばれる装置が設置されており、こちらも電話リレーサービスを利用して手話で電話をかけることができます。

ただし、現在はまだ緊急通報に対応していない場合や、サービス提供時間が限られている場合があるなど、課題も残っています。

手話と筆談以外のコミュニケーション方法はあるの?

手話や筆談以外にも、聴覚障がい者がコミュニケーションを取るためのさまざまな方法があります。

リップリーディング(唇の動きから言葉を読み取る)

聴覚障がい者が相手の唇の動きや表情を見て、言葉を読み取る方法です。相手の口元をよく見ることで、言葉や発音を理解しようとします。

視覚言語

ボディランゲージや表情、視線など、視覚的な手段を使ってコミュニケーションを取る方法です。相手の身振りや表情から意図を読み取り、会話を進めます。

テキストベースのコミュニケーション

メモやテキストメッセージ、メールなどを使ってコミュニケーションを行う方法です。文字によるコミュニケーションは、聴覚障がい者が情報を正確に理解しやすい場合があります。

テクノロジーを活用したコミュニケーション支援

スマートフォンやタブレット端末を使って、音声をテキスト化するアプリや、ビデオ通話を行うことで手話通訳者と連携しコミュニケーションを取る方法です。また、リアルタイムで文字に変換される音声認識技術も利用されています。

これらの方法を組み合わせて、聴覚障がい者がより円滑にコミュニケーションを取ることができます。その中でも、テクノロジーの進化により、さまざまなコミュニケーション支援が提供されるようになっています。

聴覚障がいの人は自動車の運転ができるの?

聴覚障がいの人が自動車を運転することができるかどうかは、法律や安全規定によって決定されます。2008年6月1日に改正された道路交通法では、一定の条件を満たす聴覚障がい者が「普通自動車」の免許を取得できるようになりました。

具体的には、以下の条件があります。

補聴器を使用して、10メートルの距離から90デシベルの警音器が聞こえること。

死角を極力なくすために、特別なミラー(ワイドミラー、補助ミラーなど)を取り付けること。

聴覚障がい者が運転していることを周囲の人々に知らせるため、車両の前後に指定された位置に「蝶々のマーク」を表示すること。

これらの条件を満たす聴覚障がいの人は、一般的な自動車の免許を取得し、運転することができます。ただし、安全面や法的規制の遵守が重要であり、運転中は常に周囲の状況に注意を払う必要があります。

傘をさしているような片手がふさがっている状況で、手話はできないの?

片手がふさがっている状況でも、手話でコミュニケーションをとることは可能です。手話は手だけでなく、顔の表情や身体の動きも重要な要素となります。そのため、片手がふさがっていても、顔の表情や身体の動きを活用しながら手話を行うことができます。さらに、手の形を使って一文字ずつ表現する「指文字」という方法もあり、これは片手だけで表すことができます。

小中学校の音楽の授業を聴覚障がいの人はどのように受けていたの?

聴覚障がいの生徒が小中学校の音楽の授業を受ける際には、手拍子や手話などを活用して授業を行います。手拍子を使ってリズムを取り、演奏や歌唱の際には手話で表現します。

近年では、聴覚障がい者向けの音楽教育支援機器も開発されており、先生が教えたいテンポやリズムを光や振動を通じて生徒に伝えることができるようになっています。これにより、聴覚障がいの生徒もより効果的に音楽の授業を受けることができます。

聴覚障がいのある人がスポーツで試合をするとき、ホイッスルの音とか聞こえないのでどうしているの?

聴覚障がいのある人がスポーツで試合をする際には、ホイッスルの音や号砲が聞こえないため、審判や主催者はさまざまな工夫をしています。

例えば、サッカー競技では主審や副審が笛の代わりに旗を使ったり、水泳や陸上競技では光を使ってスタートや判定を知らせるフラッシュ機器を導入したりします。これにより、聴覚障がいのある選手も正確に競技の進行や判定を把握することができます。

聴覚障がいのある人は電話をするのが難しいと思いますが、緊急時の連絡はどうしているの?

聴覚障がいのある人が緊急時に連絡を取るのは難しいかもしれませんが、最近ではそのようなニーズに対応するためのシステムが整備されています。

例えば、自治体によってはFAXやメールで通報できるシステムが導入されておりますし、専用の緊急連絡アプリも登場しています。自治体によっては「NET119緊急通報システム」のようなものもあり、簡単な操作で119番通報が可能です。また、通報後は消防が文字によるチャット形式で情報をやりとりし、適切な処置を行います。

聴覚障がいの人は、来客があるのをどうやって知るの?

聴覚障がいの人が来客を知る方法として、玄関先の押ボタンを押すと室内の機器から音とともに光が点滅する仕組みがあります。これにより、訪問者の存在を知ることができます。また、光だけでなく文字や振動で知らせる機器も利用されています。

手話って世界共通なの?

手話は、文化や国によって異なります。そのため、世界共通の手話というものは存在しません。手話は、各国や地域の歴史や文化、伝統に根ざした独自の表現方法を持っています。

例えば、日本の手話では「ありがとう」の表現は、相撲の力士が懸賞金を受け取る動作に由来しています。一方、アメリカの手話では「ありがとう」を表すのに投げキッスの動作を使います。

国際的なろう者の交流の場では、国際手話と呼ばれる手話が使われることがありますが、それでも各国の手話とは異なる点があります。手話は、特定の国や地域の生活や文化と密接に結びついているため、その国や地域の歴史や習慣を理解することで、手話の表現がより豊かになります。

聴覚障がいの人は、テレビや映画の音が聞こえなくても楽しめるの?

聴覚障がいの人がテレビや映画を楽しむ方法は、音声を聞くことが難しい場合でも、字幕を利用することです。近年、字幕付きのテレビ番組や映画が増えており、これによって聴覚障がいの人も内容を理解し楽しむことができます。

リモコンに備わっている「字幕」ボタンを押すことで、字幕を表示させることができます。さらに、手話放送の番組や有料の専用番組もあり、そちらから情報を得て楽しむことも可能です。このように、字幕や手話放送などの配慮によって、聴覚障がいの人もテレビや映画を十分に楽しむことができるようになっています。

聴覚障がいの人は、目覚まし時計が聞こえないけど起きる時はどうしているの?

聴覚障がいの人が目覚まし時計を使う方法は、その人の聴覚によって異なります。大きな音であれば聞こえる場合もありますが、振動式の目覚まし時計を使って起きる人もいます。

また、携帯電話のバイブレーションや、時間になると膨らむ枕を利用することもあります。これらの方法を使って、聴覚障がいの人もしっかりと起床することができます。

聴覚障がいの人は、お店で注文するときどうしているの?

聴覚障がいの人がお店で注文する方法はさまざまです。紙に書いて渡したり、携帯している筆談ボードを見せたり、携帯電話のメモ帳などに文字を入力して注文したりすることがあります。

最近では、タッチパネルの端末を使用して注文する店舗も増えています。また、手話ができるスタッフがいるお店もあります。これらの方法を使って、聴覚障がいの人も円滑に注文を行うことができます。

まとめ

彼らが自らの声を持ち、自らの意見を表現し、自立して活動するための手段も提供されるべきです。言語聴覚士や支援者との協力による訓練やサポートは、彼らが口話や手話を習得し、日常生活でのコミュニケーションを円滑にするための基盤を築く上で欠かせません。また、最新のテクノロジーを活用した補助機器や、環境の適応なども彼らの生活を改善する上で重要な役割を果たします。

さらに、聴覚障がい者が自らの才能や興味を追求し、文化や芸術、スポーツなどの活動に参加できるよう、社会全体での理解と支援が求められます。聴覚障がい者が豊かな生活を送り、自分らしい価値ある存在として社会に参加できるよう、私たちは彼らを包括的に支援し、彼らの声を尊重し、彼らが求める生活を実現するための努力を惜しむことなく行っていくべきです。

参考

聴覚・言語障がい者|ゆうゆうゆう

聴覚・言語障がいとは?聴覚障がいの人はドライブスルーを利用するの?気になるアレコレPart1

聴覚障がい者のコミュニケーション手段や日常生活への適応に関する疑問は、多くの人々にとって未知の領域です。彼らがどのようにして日常生活を充実させ、社会とのつながりを築いているのかを知ることは、理解を深める重要な一歩です。そのためには、聴覚障がい者が直面するさまざまな課題や制約について学び、彼らが直面する困難に対して適切な支援を提供することが欠かせません。

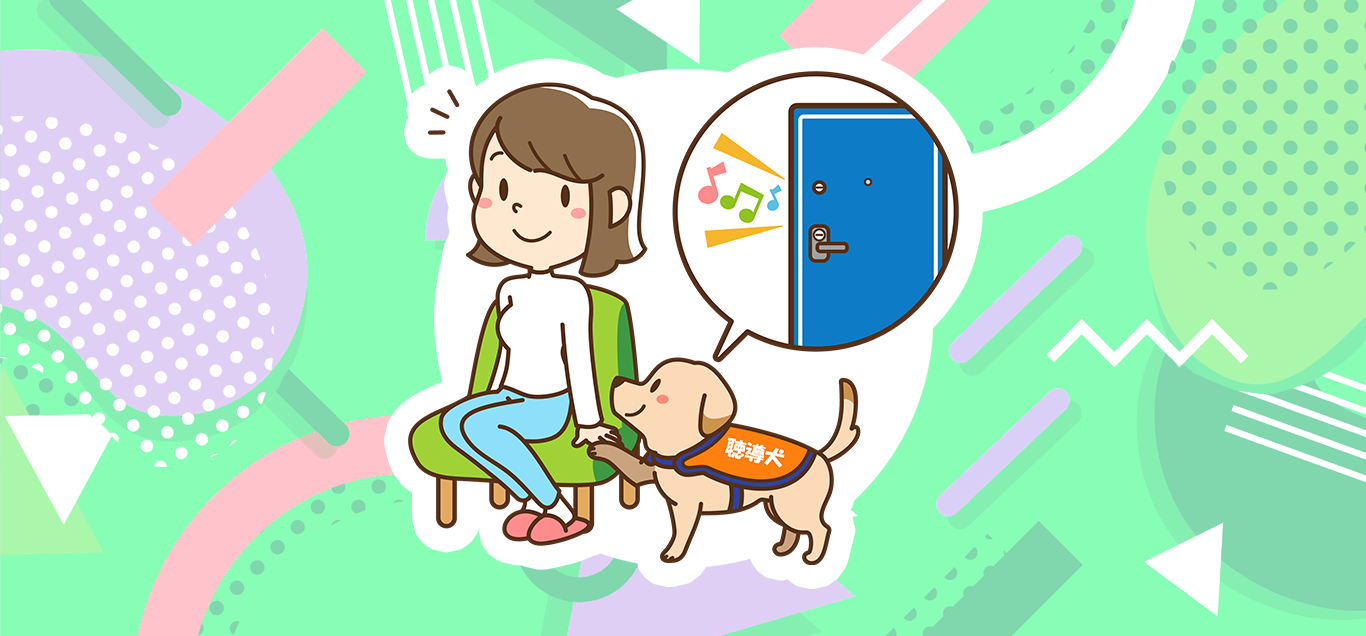

聴導犬はどんなサポートをしてくれるの?

聴導犬は、聴覚障がいのある人々に日常生活で重要なサポートを提供しています。例えば、読書をしている聴覚障がいのお母さんに赤ちゃんが泣いていることを知らせたり、玄関のチャイムやファックス受信音、キッチンタイマー、赤ちゃんの泣き声、車のクラクションや自転車のベル、非常ベルなどの音を聞き分け、ユーザーに知らせることができます。さらに、状況に応じて適切な行動を促すこともあります。

「聴導犬」の表示を身につけている

このようなサポートを提供する聴導犬は、「聴導犬」の表示を身につけています。この表示により、周囲の人々が聴覚障がい者であることを認識しやすくなります。盲導犬や介助犬と同様に、聴導犬も身体障がい者補助犬法に基づいて認定されています。彼らは、障がい者の自立と社会参加を促進する重要なパートナーとして、受け入れと理解を求めています。

聴覚障がいの人もカラオケに行くの?

聴覚障がいの人も、実はカラオケに行くことがあります。彼らにとって、歌の上手さや下手さはそう重要ではありません。カラオケは、ストレスを発散する場として利用されることもありますし、カラオケの画面に流れる歌詞を楽しむことも大切な要素です。また、カラオケのシステムには、音程やリズムを視覚的に補正する機能があります。これにより、聴覚障がいの人でも画面に表示される音程ガイドを見ながらリズムを楽しむことができます。

楽しみ方は人それぞれ

カラオケは、その楽しみ方が人それぞれであり、その多様性が魅力の一つです。歌を思い切り歌うことで日々のストレスを解消したり、友人との楽しいひと時を過ごしたりすることができます。そのため、聴覚障がいの人も自分らしいスタイルでカラオケを楽しむことができます。

耳が聞こえない人って独り言も手話でするの?

聴覚障がい者の中には、手話を第一言語としている人もいます。彼らは独り言を手話で表現することがあります。その内容が他の人には理解できないほどの手話をする人もいれば、例えばスーパーで買い物をする際に献立を考えるときや、日常生活の中で思考が手話になってしまうこともあるでしょう。

興味深いことに、彼らが夢の中で言葉を発する「寝言」も、手話で表現されることがあります。手話は、彼らにとって自然なコミュニケーションの手段であり、彼らの独り言や内面の世界を表現する重要な方法となっています。

聴覚障がいの人は、映画・舞台・コンサートなどを楽しめるの?

聴覚障がいの人も、映画や舞台、コンサートなどを楽しむことができます。映画では、邦画には日本語字幕がついている作品や、字幕が表示されるタブレットが貸出される場合もあります。舞台では、手話通訳者が登場し、舞台上で手話で内容を伝えることで、聴覚障がいの人もストーリーや演技を楽しむことができます。

最新テクノロジーを活用

さらに、コンサートでも最新テクノロジーを活用して、音を振動に変えて楽しむことができるイベントが行われています。これにより、聴覚障がいの人も音楽の楽しみを体感することができます。さまざまな工夫がされているおかげで、聴覚障がいの人も文化イベントを十分に楽しむことができるようになっています。

補聴器を使用している人はイヤホンを使えないの?

補聴器を使用している人でも、イヤホンを利用することができます。実際、補聴器使用者向けのイヤホンが存在します。これらのイヤホンは、耳かけ式や耳穴式を問わず、使用できる汎用型磁気誘導コイルを備えています。この磁気誘導コイルは、テレビやオーディオの音をよりクリアに補聴器に伝える役割を果たします。

骨伝導のイヤホンも登場

さらに、最近では難聴や片耳だけ聴こえない人向けに、骨伝導のイヤホンも登場しています。これらのイヤホンは、音を骨を通じて伝えることで、補聴器を使用している人でも音楽や音声を楽しむことができるようになっています。そのため、補聴器を使用している人でも、イヤホンを使って音楽を聴いたり、コンテンツを楽しんだりすることが可能です。

ニックネームを表す手話はあるの?

ニックネームを表す手話があります。それは「サインネーム」と呼ばれ、あだ名のような手話表現です。サインネームは、本人の名前や特徴的な見た目、性格、癖、しぐさなどを元にして、簡単な手話やジェスチャーで表現されます。

聴覚障がい者同士の会話の中で、流行したお笑い芸人のポーズがそのままその人のサインネームになる場合もあるほど、個性的なものです。手話には独自の文化があり、その中には個々の特徴や個性を表現する方法も含まれています。

乳児に聴覚障がいがあるかどうか調べる方法はあるの?

乳児に聴覚障がいがあるかどうか調べる方法はいくつかあります。通常、生後3ヶ月頃までは脳が音の情報を正確に処理できず、突然の大きな音に反射的に反応する程度です。そのため、すぐに聴覚障がいがあるかどうかを確定することは難しいです。

「新生児聴覚スクリーニング」という検査がある

しかし、入院中や生後1ヶ月健診の際に、一部の医療機関では「新生児聴覚スクリーニング」という検査を行っています。この検査では、乳児の聴力を評価し、先天性の難聴があるかどうかを早期に発見することができます。自治体によっては、この検査の費用の一部を公費負担しているところもあります。

筆談をするときに気を付けることは?

筆談をする際には、いくつかのポイントに気を配ることが重要です。まず、簡潔でわかりやすく伝えることが大切です。長文や複雑な文章は理解しにくくなるため、要点をまとめて伝えることが効果的です。

具体的に伝える

また、具体的な情報を提供することも重要です。例えば、「明日の朝は、8時10分前に○○駅の南口に集合です」というような曖昧な表現ではなく、具体的な日時、集合場所、集合時間を明確に伝えるようにしましょう。これによって、誤解や混乱を避けることができます。

箇条書きや簡易な図表を活用することも効果的

さらに、箇条書きや簡易な図表を活用することも効果的です。例えば、日時、集合場所、集合時間を明確に示した箇条書きや、地図上で集合場所を示すなどの工夫が有効です。

以上のように、筆談をする際には簡潔かつ具体的な情報を提供し、必要に応じて箇条書きや図表を活用することで、円滑なコミュニケーションを図ることができます。

聴覚障がい者はどのようにして読話を身につけるの?

聴覚障がい者が読話を身につける過程はいくつかの段階を経ます。読話とは、相手の口の動きを読み取る(読唇)と同時に、会話の前後の流れや過去の経験などを活かす、聴覚障がい者のコミュニケーション方法の一つです。

読唇の基本は、発声練習の過程で身につけていくことが一般的です。多くの場合、両親や先生の口の形や動きを見ながら、自分でまねて発声する訓練を通して口の形を覚えていきます。

時間と努力が必要

読話を身につけるには、時間と努力が必要です。しかし、口の動きを読み取ることが基本であるため、相手の口元が見える状況が重要です。そのため、会話の際には相手の顔をよく見るように心がけ、相手の口が見えるような位置にいることが大切です。

また、練習の一環として、口の動きをより正確に読み取るためには、顔や口元の動きをじっくりと観察することも有効です。

聴覚障がい者とのコミュニケーションを円滑にするためには、相手の口元が見えるような環境を整えることや、口の動きを読み取る訓練を支援することが重要です。

聴覚障がいの人はドライブスルーを利用するの?

聴覚障がいの人がドライブスルーを利用するかどうかは、個々の聴力によります。ある程度聞こえる人であれば、通常通り利用できるかもしれません。しかし、全く聞こえない人にとってはドライブスルーの注文が難しい場合があります。

代わりに注文をしてもらうなどの工夫

そうした場合、同乗している聞こえる人に代わりに注文をしてもらうなどの工夫がされています。また、アメリカのあるコーヒーショップでは、メニューのモニターに手話ができる店員が表示され、手話で注文をすることができる店舗もあるようです。

こうした取り組みは、聴覚障がいの人がより円滑にコミュニケーションを取ることができるよう支援するための一例です。そのため、聴覚障がいの人もドライブスルーを利用することができるよう、さまざまな工夫がされています。

ろう学校では英語の授業はどのようにおこなうの?

ろう学校では、英語の授業を行う際にさまざまな方法が取られています。まず、英語の授業ではホワイトボードに英文を書いたり、モニターに映し出して授業を進めたりすることが一般的です。

また、ろう学校にはASL(アメリカ手話)ができる先生がいる場合もあります。ASLのできる先生がいる学校では、英単語や表現をASLを使って教え、読み方は指文字などを使って指導することがあります。

テロップをモニターなどに映し出して実施

さらに、英語の検定試験では、リスニングテストの代わりに音声ではなくテロップをモニターなどに映し出して実施するなど、工夫がされています。これにより、聴覚障がいのある生徒たちも正確に試験内容を理解し、適切に対応することができます。

学習成果を得ることができるよう配慮

ろう学校では、聴覚障がいを持つ生徒たちが英語を学ぶために、適切な手法や教材を用いて授業が行われています。そのため、英語の授業が効果的に進められ、生徒たちがより良い学習成果を得ることができるよう配慮されています。

補聴器って防水なの?

補聴器の防水性能については、徐々に進化してきていますが、防水型補聴器はまだ数が限られています。補聴器をつけたままシャワーを浴びてしまうなどのケースで、補聴器が壊れてしまうことがあります。

また、スポーツや日常生活での使用中に汗や水によって壊れることもあります。さらに、補聴器をポケットに入れたまま洗濯してしまったり、ペットに舐められてしまったりすることも壊れる原因となります。

一部の補聴器には防水性能や防じん性能がある

一部の補聴器には防水性能や防じん性能が備わっており、汗や水、ホコリなどの侵入による故障リスクを軽減することができます。しかし、完全に防水ではないため、水中での使用や長時間の水浴びは避けるべきです。補聴器を使用する際には、取扱説明書に記載された適切な取り扱い方法に従い、慎重に扱うことが重要です。

聴覚障がい者の中には口話で会話の内容がわかったり健聴者と同じように話せる人がいますがどうやって覚えるの?

聴覚障がい者が口話で会話の内容を理解したり、健聴者と同じように話す方法はいくつかあります。多くの場合、幼少期から両親や言語聴覚士による訓練を受け、口の動きや文字による教育を通して言語を覚えることが一般的です。例えば、家の中に物の名称を書いた紙を貼ったり、日常の動作を言葉にするなど、遊びながら徐々に言葉を覚えていきます。

病院や支援学級などで言語聴覚士による訓練を受ける

その他にも、病院や支援学級などで言語聴覚士による訓練を受け、口や舌の動き、息の出し方などを地道に学んでいくこともあります。このような訓練を通じて、言語の理解や発話能力を向上させ、口話でコミュニケーションを取ることができるようになります。

言語聴覚士や支援者と協力しながら行う

重要なのは、継続的な訓練とサポートがあることです。言語聴覚士や支援者と協力しながら、個々の能力やニーズに合った方法で言語を習得し、コミュニケーション能力を発展させることが重要です。

まとめ

聴覚障がい者のコミュニケーション手段や日常生活への適応に関する疑問は、多くの人々にとって未知の領域です。彼らがどのようにして日常生活を充実させ、社会とのつながりを築いているのかを知ることは、理解を深める重要な一歩です。そのためには、聴覚障がい者が直面するさまざまな課題や制約について学び、彼らが直面する困難に対して適切な支援を提供することが欠かせません。

参考

聴覚・言語障がい者|ゆうゆうゆう

過去から現代への障がい観の変遷:高齢化社会とICT Part3

近年、社会は急速な変化を遂げており、その中でも特に少子高齢化がもたらす影響と、それに対するICTの役割が焦点となっています。

高齢者や障がい者を含めた多様な社会的ニーズに対応するためには、包摂的なアプローチと最新の技術の活用が不可欠です。本稿では、『厚生労働白書』や研究プロジェクトの報告書を通じて、障がい者を取り巻く社会の変化を俯瞰し、これからの方向性について探求していきます。

障がい者の共生社会への取り組み

社会の変化に対する対応として、障がい者の共生社会への取り組みが重要です。特に、少子高齢化がもたらす影響と、それに対するICTの役割が焦点となります。『厚生労働白書』などを参考に、障がい者を取り巻く社会の変化を俯瞰し、今後の方向性についての研究プロジェクトの報告書も概説します。この学びは知識だけではなく、一緒に考える姿勢が重要です。

2011年版の『厚生労働白書』では、少子高齢化や経済のグローバル化、デフレの進行といった社会変化の現状と課題について概観しています。また、2015年版では、人口減少社会を考える特集が組まれ、障がい者施策の節目もまとめられています。2012年に成立し、2013年から施行された障がい者総合支援法など、地域社会における共生の実現に向けた法整備が進んでいます。

「2040年の社会保障のあり方を検討する」

2017年版の『厚生労働白書』では、「社会保障と経済成長」が特集され、2018年版では「障がいや病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に」が続きます。そして、2019年11月には森田朗津田塾大学総合政策学部教授らによる研究プロジェクトの報告書が、「2040年の社会保障のあり方を検討する」として、21世紀政策研究所から発表されました。これらの白書や研究報告書を参考にしつつ、障がい者を取り巻く社会の変化と今後の対応について、より広範囲に検討していきます。

少子高齢化の問題

少子高齢化の問題は、将来的に深刻化する可能性があります。人口減少がその中でも大きな懸念材料です。高齢者が増える一方で、少子化が進むことで、国全体の人口が減少していくからです。

2018年、日本の総人口は1億2,644万人です。年齢層別に見ると、0歳から14歳までの年少人口が約1,542万人、生産年齢人口である15歳から64歳までが約7,545万人、65歳以上の高齢者人口が3,558万人となっています。

この構成からも、高齢者の割合が増えていることがわかります。一方で、『厚生労働白書』によると、障がい者の総数は推計で963.5万人で、人口の約7.6%に相当します。そのうち、身体障がい者が436万人、知的障がい者が108.2万人、精神障がい者が419.3万人となっています。そして、ほとんどの障がい者が在宅で生活しています。

「合計特殊出生率」

人口の減少に関して、2017年の出生数は94万6,065人で、前年と比べて減少しています。この数字は、1899年の統計開始以来初めて100万人を割ったことを示しており、国や自治体の行政関係者に大きな衝撃を与えました。

2019年には、出生数がさらに減少し、86万4千人となり、前年比で5.92%も減少しました。このような減少傾向は、合計特殊出生率が1.43という低水準で続いており、少子化の深刻さを示しています。

「合計特殊出生率」には、実際の出生状況を反映する「期間合計特殊出生率」と「コーホート合計特殊出生率」という2つの概念があります。まず、「期間合計特殊出生率」は、ある1年間の出生状況における各年齢(15~49歳)の女性の出生率を合計したものです。

これは、特定の年齢の女性が一生の間に産む子供の数を予測するのではなく、ある時点での出生率を統計的に集計したものです。一方、「コーホート合計特殊出生率」は、ある世代の女性が、それぞれの年齢で産んだ子供の数を過去から積み上げたものです。つまり、特定の世代の女性が産んだ子供の数を合計したもので、その世代の出生状況を反映します。

しかし、各世代の結婚や出産の時期の違いなどから、各年齢の出生率が異なるため、期間合計特殊出生率とコーホート合計特殊出生率の値は異なる場合があります。

経済にとって多くの問題を引き起こす可能性

人口減少と高齢化は、経済にとって多くの問題を引き起こす可能性があります。まず、労働力人口の減少が経済規模に直接的な影響を与えます。都市部では外国人労働者や高齢者のアルバイトが増加し、地方では高齢者の販売員やアルバイトが増えています。

このような労働力の減少は、企業の業績やサービスの提供に影響を与え、一部の店舗は閉店する事態も起こり得ます。

また、人口減少は消費の低下をもたらし、それに伴って生産も減少します。このため国内市場が縮小し、企業の投資先としての魅力が低下します。

さらに、実質賃金の上昇が抑えられ、労働力不足を補うためのワークライフバランスの改善も見込めません。これらの要因が、少子化の悪循環を加速させる可能性があります。

需要面と供給面の両方で経済に負荷

人口減少と高齢化は、需要面と供給面の両方で経済に負荷をかけます。労働力の減少や消費の低下などが経済に悪影響を及ぼし、これらが相乗効果を生んでマイナスの循環を加速させることが懸念されます。

経済規模の縮小が始まると、それが更なる縮小を招く「縮小スパイラル」に陥る可能性があります。このスパイラルが強く作用すると、国民負担の増大が経済成長を上回り、1人当たりの実質消費水準が低下し、国民の豊かさが減少する恐れがあります。

基礎自治体の担い手の減少や社会保障制度と財政などにも及ぶ

内閣府経済財政諮問会議の資料によると、人口急減・超高齢化が経済社会に及ぼす影響は、経済規模の縮小だけでなく、基礎自治体の担い手の減少や社会保障制度と財政の持続可能性などにも及ぶと指摘されています。

地方の人口動向を見ると、1980年に比べて人口1,000人当たりの出生数が急速に低下しています。また、地方から大都市圏への人口移動が進んでいるため、2040年には20~30代の女性人口が対2010年比で5割以上減少する自治体が多数存在する見込みです。

さらに、2040年には1万人未満の地方自治体が523市町村あり、全体の約3割に上ると推計されています。このような状況では、地方圏での行政機能の維持が困難になる可能性が高まります。

首都圏でも人口減少と高齢化が進行することが予想される

大都市圏、特に東京圏においても人口減少と高齢化が進行することが予想されています。2010年の総人口が3,562万人であったものが、2040年には3,231万人まで減少する見込みであり、高齢化率も上昇すると推計されています。これは、東京圏でも超高齢化が進む可能性があることを示唆しています。

超高齢化が進行すると、グローバル都市としての活力が低下し、高齢者が医療や介護を受けられない状況が生じる可能性があります。

社会保障制度と財政の持続可能性についても懸念

一方で、社会保障制度と財政の持続可能性についても懸念があります。現役世代が高齢者を支えるための人数が減少し、高齢者1人に対して現役世代が支える人数が少なくなっています。この状況が続くと、高齢者福祉や障がい者福祉などにかかる費用が増加し、給付と負担の間にアンバランスが生じる可能性があります。

さらに、家計や企業の貯蓄が減少し、財政赤字が拡大することで、経常収支の構造的な縮小が起こり、国債の依存度が高まるおそれがあります。これにより、利払い費の増加や国際金融市場のショックへの脆弱性が高まる可能性があります。したがって、国の財政健全化の取り組みが重要であり、着実に実行されなければ財政破綻リスクが高まることが懸念されます。

高い水準に達することが予想

高齢化率の推移を示した2018年度の『高齢者白書』によれば、将来の高齢化率は推計によって異なりますが、いずれにしても高い水準に達することが予想されています。このような社会の変化に対しては、悲観的な未来像が浮かび上がるかもしれませんが、実際に政府は相互に支え合う社会を目指した持続可能な社会の構築に取り組んでいます。

2017年度の『厚生労働行政年次報告』によると、障がい者や難病患者、がん患者などに対しても、法律の制定や制度の改正を通じて、一億総活躍社会の実現に向けて積極的な取り組みが行われています。

障がい者雇用や治療と仕事の両立支援などに関する現状と課題が整理され、国民の自立支援に関する意識の調査も実施されました。さらに、企業や支援団体の取り組みも調査され、多くの人に参考となる情報が公開されています。

社会福祉の方向性

これらの取り組みを通じて、包摂と多様性がもたらす持続的な社会の実現に向けて、社会福祉の方向性が示されています。

『厚生労働白書』に掲載された図は、市町村を単位とした住民主体の問題解決力や包括的な相談体制を示しています。住民が主体となってさまざまな問題を解決する仕組みをイメージしており、包括的な相談体制の構築を目指しています。

情報技術や情報通信技術の発展

近年、情報技術や情報通信技術の発展がめざましく進んでいます。例えば、パソコンや携帯電話などの普及が身近なところで大きな変化をもたらしています。情報通信技術の革新により、高速で大量の情報をやりとりすることが可能になり、人と人のコミュニケーションがコンピュータを介して行われるようになりました。

この半世紀にわたる情報通信技術の革新は、社会全体に大きな影響を与えています。個人的な経験として、1970年代後半に秋葉原で初めてパソコンと出会った際には、カラーの絵が画面に表示されることなど想像もしていませんでした。

しかし、1980年前半にはマイコンと呼ばれるパソコンが発売され、その後のカラー表示の普及や精度の向上により、今日の技術の進化が実現しました。

音や映像表現の進化から始まった

情報技術や情報通信技術の発展は、音や映像表現の進化から始まりました。短音のビープ音から複数の音に、音源もPSGから矩形波、FM音源、PCM音源へと進化しました。また、パソコン自体でも動画表現が可能になり、他の情報機器とのデータ連携も進みました。

この技術の進歩は、コンピュータゲームの開発と発展に大きく貢献しました。1990年代前半まで個人で使用されていたコンピュータは、やがてインターネット接続やラップトップの普及により、コンピュータネットワークの時代へと進化していきました。

情報通信技術の進歩

情報通信技術の進歩は、仕事のやり方や内容を変えるだけでなく、在宅勤務や就労の可能性を広げるなど、社会に大きな影響を与えました。

また、電話も進化し、自動車電話や携帯電話が普及し始め、携帯電話は現代の主要なコンピュータ端末として使われるようになりました。同様に、タブレットも普及し、日常的な活動をより便利にする役割を果たしています。

まとめ

高齢化が進む現代社会において、ICTの役割はますます重要性を増しています。これまでの社会の変化や障がい者を取り巻く状況を俯瞰し、情報技術の進化が障がい者の共生社会への取り組みに与える影響を検討してきました。

これからも、包括的なアプローチと技術革新が、障がい者支援や高齢化社会への対応をさらに進化させるでしょう。共生社会の実現に向けて、私たちは知識と共に、柔軟性と共感の精神を持ち続ける必要があります。

参考

障がいの理解:アシスティブテクノロジー・アドバイザー育成研修用テキスト

過去から現代への障がい観の変遷:ICIDHからICFへの進化 Part2

パート1では共生社会の構築と社会的意識の変化について学びました。パート2ではICIDHからICFへの進化を学んでいきましょう。国連や世界保健機関は、世界中の人々が健康的で文化的な生活を送るための基準として、国際分類ファミリーを制定してきました。

障がいを3つのレベルで考えていた

国連や世界保健機関は、世界中の人々がどこに暮らしていても健康的で文化的な生活ができるように、さまざまな国際共通の分類を作ってきました。このような分類は「国際分類ファミリー」として知られています。

障がいを捉えるには、従来の病気の分類であるICD(International Classification of Diseases)だけでは不十分であるとの認識から、1980年にICIDHとして知られる国際障がい分類が制定されました。これは、障がいについても国際的な分類や基準を改めて考える必要性から生まれたものです。

ICIDHは、障がいを3つのレベルで考えました。具体的には、疾病や変調が「機能障がい」を生じさせ、それが「能力障がい」を生じさせ、さらに「社会的不利」が生じるという考え方です。これらのレベルを矢印で示して、障がいの流れを構造的に考えました。

障がい者対応の基本として広く受け入れられた

ICIDHで提唱された疾病や変調から起こる「機能障がい」、「能力障がい」、「社会的不利」の3つのレベルを合わせた全体が「障がい」とされ、この考え方が障がい者対応の基本として広く受け入れられました。この概念は、障がいを構造的に理解するための枠組みとして世界各国で翻訳され、さまざまな場面で使用されるようになり、やがて国際分類系の一部として定着しました。

批判的な声が上がるようになった

しかし、この考え方が広まるにつれて、「障がいそのものをマイナス的に捉えている」という批判や、「一方的な矢印だけではない」という意見が出るようになりました。

ICIDHへの障がい者自身からの批判として、「病気や障がいが悪いことと捉えられている」という意見が提起されました。また、左から右へと一方向的な矢印で書かれたこともあり、「ある病気になれば必ず機能障がいが起こり、必ず能力障がいを招いて、社会的不利が生じる、という運命論ではないか」という批判もありました。

実際のICIDHは、逆方向の影響もあると考えていたものの、中途障がいから社会復帰というリハビリテーションの一般的な流れをイメージしたことから、この誤解を広めたとされます。

WHO総会で国際障がい分類改定版が満場一致で承認

その後、1990年頃から改訂の動きが出てきて、2001年5月22日にジュネーブのWHO総会で国際障がい分類改定版が満場一致で承認されました。これが、ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)の概念と呼ばれるものです。

ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)は、従来の障がいや障がい者に関する基本的な視点を根底から覆す概念として生まれました。ICFは、人間を生活する主体として捉え直すことを目指しています。

これは、障がいを「障がいのある人」と「障がいのない人」という二元論的な考え方ではなく、すべての人を「生活をする主体」として考えることを提唱しています。

生活のしづらさが問題として明確になる

この視点転換により、「障がいのある人」と「障がいのない人」ではなく、生活のしづらさが問題として明確になります。その原因は多岐にわたるものの、重要なのは「生活がしづらい」という事実です。

ICFは、障がいを治療の対象とみることを否定するものではありませんが、生活という観点からすべての人間を捉え直すことで、障がいへの新しい概念が生まれることを促しています。

パラダイムシフトと呼ばれている

このような大きな概念の変化は、ICIDHからICFへのパラダイムシフトと呼ばれています。ICFは、障がいを生活の側面から包括的に捉えることで、より包括的で人間中心のアプローチを提供しています。

ICF「心身機能・身体構造」「活動」「参加」

ICFは、人間の生活機能とその障がいに関して、アルファベットと数字を組み合わせた方式で分類します。この分類は、「心身機能・身体構造」、「活動」、「参加」という3つの次元で人間の生活をとらえ、それらに影響を及ぼす環境因子や個人因子によって構成されています。約1,500項目にわたる多様な要素が分類されています。

日本では2002年にICFの考え方を導入

厚生労働省は、2002年にICFの考え方を導入し、「これまでのICIDHが身体機能の障がいによる生活機能の障がいを中心に分類していたのに対し、ICFは環境因子を加味し、例えば、バリアフリーなどの環境を評価できるようになっている」と述べています。

これは、障がい者だけでなく、全国民の保健・医療・福祉サービスや社会システム、技術のあり方を示唆しています。そして、「生活機能分類という視点」や「言語の共通化」を強調し、生活のしやすさが個人の問題だけでなく、環境因子も含めて重視されることを示しています。

生活機能と環境因子が関与し合うことを認識

ICFの概念では、「環境因子」の概念を明確化し、生活機能と環境因子が双方向に関与し合うことを認識しています。これにより、障がいや障がい者に対するアプローチがより包括的で人間中心のものになることが期待されています。

3つの要素がそれぞれ双方向の矢印で示される

ICIDHとICFを比較すると、ICFでは「心身機能、身体機能(機能障がい)」、「活動(活動制限)」、「参加(参加制約)」の3つの要素が、それぞれ双方向の矢印で示されています。一方、ICIDHでは障がいによる機能障がいが能力障がいを引き起こし、社会的不利につながるという一方向の流れでした。

ICFでは、これらの要素が互いに関連し合い、相互作用することを示しています。また、それぞれの要素には「環境因子」と「個人因子」が大きく影響し合うことも示されています。

より具体的なものに変化

具体的には、「心身機能(body functions)」は心理的な機能を含む身体系の生理的機能を指し、「身体構造(body structures)」は身体の器官や肢体など身体の各部分を指します。「機能障がい(impairments)」はこれらの心身機能または身体構造上の問題を表します。

「活動(activity)」は個人が課題や行為を遂行することを指し、「活動制限(activity limitations)」はその活動を行う際に個人が経験する困難さを示します。

具体的な例としては、ベッドから起き上がる、イスから立ち上がる、食事をする、衣服を脱着する、歩行、入浴、歯磨き、化粧、ひげそりなど、日常生活動作(ADL)が該当します。他にも、寝返りを打つ、トイレの便器に移るなど、生活上の基本的な動作全般が含まれます。

一方、「参加(participation)」は個人の生活や人生場面への関わりを指し、「参加制約(participation restrictions)」はその関わりに際して経験する困難さを示します。例えば、学校に行って児童、生徒、学生として勉強する、会社に行って仕事をするなどが挙げられます。

社会的な出来事への関与や役割の果たし方、主婦として家事全般を行うこと、PTAの役員を務めること、趣味の絵画の個展を開くことなども「参加」に含まれます。遊びに行くことや結婚式に出席することも「参加」の一部です。

「活動」と「参加」の違い

「活動」と「参加」の違いは、個人の生活レベルと社会や人生に関わるレベルで判断されます。個人の活動は日常生活の中で行われる具体的な行動や動作を指し、その制限は主に個人の身体的・心理的な機能に関連します。

一方、「参加」は社会的な出来事や人生の場面への関与を指し、その制約は主に社会的な要因や個人の状況によって生じます。両者は個人によって重なることもありますが、基本的な区別はこのようにされます。

「環境因子」と「個人因子」が重要

これらの活動と参加に影響を与える要因として、「環境因子」と「個人因子」が重要視されます。「環境因子」は、物理的な環境や社会的な環境など、個人の外部に存在する要因を指し、人々の社会的な態度なども含まれます。一方、「個人因子」は、個人の人生や生活の特徴、背景、およびその人自身の特性を指します。

環境因子は、個人の外部にある物理的、社会的、態度的な環境が影響を与えることを示しています。これらの環境因子は、個人の課題遂行能力や心身機能・構造に対して肯定的または否定的な影響を及ぼす可能性があります。

つまり、環境因子は生活機能と障がいの3次元すべてに影響を与え、その影響にはプラスもマイナスも両方があることが指摘されています。

第1レベルの分類として5つの項目

環境因子の分類には、第1レベルの分類として5つの項目があります。「生産品と用具」、「自然環境と人間がもたらした環境変化」、「支持と関係」、「態度」、「サービス、制度、政策」がその例です。

それぞれの項目には、第2レベルの下位項目があります。例えば、「支持と関係」には、「家族」や「友人」などが含まれます。このように、階層が下がるにつれて具体性が高まり、それぞれの項目に対する評価が可能になります。

障がいの有無に関わらずすべての人々に適用される基準

これらの分類は、障がいの有無に関わらず、すべての人々に適用される基準として考えられています。つまり、共通言語としての意味を持っています。現代の障がい観は、共生社会という概念を基盤とし、障がいの有無にとらわれず、生活のしやすさやしにくさを重視する見方に変わっています。

時代とともに変化してきた障がい者の社会関係などを振り返り、障がいや障がい者をどのように捉えてきたのか、また、どのように変化してきたのかを学習しました。

現代社会において求められる共生社会の概念を支える障がい観を、再考することが重要です。

まとめ

現代社会において求められる共生社会の概念を支える障がい観を、再考することが重要です。ICIDHからICFへの進化は、障がいや障がい者を捉える視点を根底から変え、生活のしやすさやしにくさを重視する見方への移行を示しています。

人間中心のアプローチを提供するICFの概念は、障がい者だけでなく、社会全体における福祉や包摂のあり方にも影響を与えています。この進化は、障がい者の社会関係や地位が時代とともに変化してきたことを振り返り、将来に向けてより包括的なアプローチを模索する重要な一歩です。

参考

障がいの理解:アシスティブテクノロジー・アドバイザー育成研修用テキスト

過去から現代への障がい観の変遷:共生社会の構築と社会的意識の変化 Part1

障がい(者)観の変遷について理解する上で、過去から現代への移り変わりを辿ることが不可欠です。以前は障がいを個人の問題とみなし、治療や改善が見込めない場合には諦める傾向が強かった時代がありました。しかし、今日では障がい者も社会の一員として活動し、社会参加を促進する考え方が主流となっています。この記事では、その変遷を探り、過去の言説から現代の理解への歩みをたどります。

障がい者に関わる人々の意識の変化について

障がい者に関わる人々の意識の変化について学んでいきます。障がいが欠陥であるという古い観念を超えて、障がいを多角的な人間観として捉える現代の視点に変化していることを理解します。

医学や医療の進歩、福祉や教育の発展、情報技術の発達などが社会を変える中で、障がい観も大きく変化してきたことを学びます。人々が過去に障がいをどのように捉えてきたかを知り、それが現代の視点とどう変わってきたのかを考察します。

障がい観の変化に関する知識を得ることが挙げられます。そして、学習のゴールとして、障がいが欠陥でないことを説明できる能力と、障がい観の変遷概要を解説できる能力を身に付けます。

二元的な考え方から共生社会における仲間としての概念への移行

障がい者と健常者という二元的な考え方から、共生社会における仲間としての概念への移行です。障がいの捉え方が、生物学的な不全や欠損という医学的な問題から、個々の生活の質やしやすさに焦点を移した見方へと変化していることを理解します。

障がい(者)観の変遷を知ることが重要です。かつては障がいを個人の問題として捉え、治療や改善が見込めない場合には諦めと結びつける傾向がありました。しかし、現代では障がい者も社会の一員として活動し、社会参加を促進する考え方が主流となっています。

障がい者と健常者の間にあった隔たりや差別が現在では大きく変化

障がい者と健常者の間にあった隔たりや差別が、現在では大きく変化しています。共生社会の視点から、障がい者も健常者も同じ生活者であるという基本的な観点が重視されるようになってきました。つまり、個々の人々が共通して、生活の質やしやすさを重視することが重要とされています。

この考え方は、ユニバーサルデザインの思想に基づいています。すべての人が生活しやすい環境を整えることが目指されており、障がい者や高齢者だけでなく、あらゆる人々が社会の一員として参加し、自己実現を果たせるような社会を実現することを目指しています。

個人の身体的または精神的な状態が一般的な機能や能力からの逸脱を示す状態

障がいとは、個人の身体的または精神的な状態が、一般的な機能や能力からの逸脱を示す状態を指します。古くは、「五体満足」という言葉が用いられており、身体のどの部分にも欠け損じている部分がないことを正常と考えられていました。しかし、近年ではこのような表現は時代遅れであり、差別的で不適切とされています。

1998年に出版された乙武洋匡氏の著書『五体不満足』は、手足のない状態で生まれた著者自身の経験を描いたもので、当時の障がい観の変遷を示すものとして注目されました。現代社会では、障がい者に対する差別的な表現や見解は、一般的に不快であると認識されています。そのため、テレビや新聞などのメディアでは人権に配慮し、適切な表現を用いることが求められています。

適切な言葉の使用や啓発活動が重要

しかし、インターネット上では自由な発言が行われることがあり、時には差別的な表現が見受けられます。これは、情報技術の発展にも関わらず、古い概念や偏見が根強く残っていることを示すものです。障がい者に対する理解と配慮が進む社会を築くためには、適切な言葉の使用や啓発活動が重要です。

古い表現や言葉に対する考察は、単純に古いから悪いと一概には言えません。各時代ごとに独自の文化やコミュニケーションがあり、言葉もその時代の特性を反映しています。日本語には特に美しい表現が多くあり、赤い色を表現する際にも紅色や朱色、あかね色など微妙に異なる数十種類もの表現が存在します。これらは、昔から日本人が四季のある自然に囲まれて生活する中で生まれてきた表現です。

古い言葉や表現が悪いと一概に言うのではない

古い言葉や表現が悪いと一概に言うのではなく、その背景や文脈を考慮する必要があります。時代や社会の変化に伴って、言葉の意味やニュアンスも変化してきます。現代社会においては、適切な言葉の使用と、文化や知識に対する良識ある付き合い方が求められます。過去の言葉や表現を尊重しつつも、現代の価値観や理解に合ったコミュニケーションを心がけることが重要です。

古い障がいを示す言葉

かつては身体に障がいがあることを表す言葉として、「不具」や「片輪」という表現が一般的でした。これらの言葉には、「具」という漢字に「備わっている」という意味があり、手足が備わっていない状態を指していました。

同様に、「片輪」という言葉も、身体の一部に障がいがあることを示していました。さらに、古い大和言葉である「つんぼ」や「めくら」という言葉は、聴覚障がい者や視覚障がい者を示す言葉として使われていました。これらの言葉は元々は見た目からくる状態を表す一般的な用語でしたが、漢字の導入によって障がいを表す言葉として定着しました。

外見や認知行動スタイルの違いをそのまま個人の欠陥として捉えていた

精神障がい者や知的障がい者を表す言葉としては、「気違い」や「白痴」などが使われていましたが、現代ではこれらの言葉は使われなくなっています。

これは、人権感覚の発展や共生社会を目指す現代社会において、障がい観の進歩とともに言葉としての意味が失われてきたためです。ただし、受け取る側が不快な気分になる可能性も考慮する必要があります。障がいを持つ人々やその支援者が適切な言葉で尊重されることは、共生社会を築く上で重要な要素です。

これらの古い言葉は、現代の人権意識の発達した社会ではあまり使用されないものです。そのため、これらの言葉は古い時代の障がい観を反映していると捉えることができます。かつての社会では、人々は外見や認知、行動スタイルの違いをそのまま個人の身体的、精神的な欠陥として捉え、「障がい」として表現されていました。

社会的に「困った存在」とみなされることがあった

昔は一次産業中心の時代であり、人々は自然界に働きかけて生産活動を行っていました。そのため、生産活動に影響を及ぼすような身体的、精神的な問題は、個人だけでなく家族や地域コミュニティの問題としても捉えられていました。その結果、そうした問題を抱える者が社会的に「困った存在」とみなされることがよくありました。

産業構造が現代とは大きく異なっていた時代であったからこそ、外見や認知スタイルを価値基準として「別の存在」と見なされることがありました。これらの観念は、古典的な文学作品や伝説に見られる蛭子伝説や日本霊異記に記された説話などからも推察されます。

障がい者は「保護すべき存在」として考えられるようになる

宗教の発展とともに、障がい者は「保護すべき存在」や「哀れみの対象としての存在」として考えられるようにもなりました。古い文献や記録から推察すると、奈良・平安時代には悲田院や施薬院が身寄りのない貧窮した病人や孤児だけでなく、障がい者の救済も行っていたことが記録されています。

生産活動の視点からの障がい観とともに、このような憐憫や保護対象とする障がい観は、現代でも一部の場面で通用する論理として語られます。つまり、「かわいそうだから何かをしてあげる」、「障がいがあるのだから別のことにする」という考え方が含まれます。障がいを理由として、違う場所や内容で専門的な教育を受けるという考え方も、広い意味ではこの延長線上にあると言えるでしょう。

近代国家としての日本

近代国家としての日本では、障がいのある人々は保護や取り締まりの対象として見られていました。文部科学省の2010年の初等中等教育分科会配付資料によると、「日本の国家による本格的な障がい者施策は戦後から始まった。戦前においては一般的な窮民対策としての『恤救規則(1874年)』や、『救護法(1929年)』の中で障がい者が救貧の対象とされるか、あるいは精神障がい者に対しては『路上の狂癲人の取扱いに関する行政警察規則(1875年)』等に表れているように治安・取締りの対象でしかなかった」と記されています。

救護の方法は基本的に被救護者の居宅での支援が原則だった

1874年から1931年までの恤救規則や1932年から1946年までの救護法では、生活困窮者や障がい者への公的救済が初めて統一的な基準で行われました。しかし、救護の方法は基本的に被救護者の居宅での支援が原則であり、居宅救護ができない場合は養老院や孤児院、病院などに収容するという形で行われていました。

この時代において、障がい者の保護は家族に依存しており、それ以外の支援は民間の篤志家や宗教家、社会事業者に委ねられていました。また、国自身による障がい者施策も存在しましたが、その対象は軍事扶助法によってほぼ傷痍軍人に限られていました。

法律や施策はその時代の世論や民衆の意識を反映したもの

戦前の障がい者対策は、家族依存や民間の篤志家、宗教家、社会事業者による支援が基本でした。また、軍事扶助法による支援はほぼ傷痍軍人に限定されていました。法律や施策はその時代の世論や民衆の意識を反映したものであり、障がい者が保護や取り締まりの対象であった点や、家族や宗教的な考えに基づく対策が国の施策として行われていた点が特徴です。このような点から、戦前の障がい者対策は奈良・平安時代から続く障がい観と類似していると言えます。

「治る」「治す」「治さなければならない」という考え方

家や村社会を単位として形成された社会では、支え合うコミュニティの最小単位が家族であり、そのため家族には責任が求められました。障がい者や病気の人は通常ではない状態であり、「治る」「治す」「治さなければならない」という考え方が当然のこととして生まれました。

これは正常でない状態として「障がい」を捉えていたためであり、医療の観点にも繋がります。医学や医療が発達していない時代には、「障がいや病気は正常な状態でない」という考え方から、医者や宗教家、祈祷師などの存在が一般的でした。

民間信仰や各種宗教的な方法論では、「治す対象としての障がい」の考え方が通常の考え方として存在していました。つまり、手足が不自由であったり、目が見えなかったりする人々に対しても、「治療」が必要であるという考え方が広く受け入れられていたのです。

障がいは生物学的な不全や欠損として捉えられていた

平安時代の宗教説話集には、先祖の怒りによって障がいを持った子供が生まれたり、信心によって障がいが治るという因果関係の話が見られます。これらの話も、時代によって人々の意識としての障がい観があり、医学モデルとして最近まで広く受け入れられてきたと考えられます。

障がいは生物学的な不全や欠損として捉えられていたため、科学の進歩とともに医療の対象として強調されました。医学や科学技術の発展は、宗教や祈祷師などの役割を客観的な根拠のあるものに変えました。つまり、お祈りや祈祷を医師の治療や最新の医学に置き換えたのです。

しかし、その基本的な構造は「障がいや病気を治して正常にする、あるいは正常に近づける」という考え方からは変わっていませんでした。むしろ、科学の進歩は障がい者を医療の対象として強調してきたとも言えます。もちろん、科学や医療の進歩を否定するものではありません。

「健常と障がい」「正常と異常」多くの場面で活用されてきた

「健常と障がい」、「正常と異常」という二元論的な考え方は、医学や医療だけでなく、行政的にも、障がい種の説明や障がい福祉の基準など多くの場面で活用されてきました。福祉の分野では、健常者と異なる障がい者を、知的障がい、身体障がい、精神障がい、発達障がいなどと分類し、その程度をそれぞれに決定してきました。

これは、それぞれに応じた福祉施策を提供するための考え方です。教育分野でも、視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由、病弱などの障がいを持つ子供を分類し、それぞれに対する専門的な教育の場と内容を提供してきました。

これは、施策の効率的な運用を基本としていますが、障がいの有無やその種類などをベースとして「健常者に近づける」という考え方があり、これは医学モデルと呼ばれるものです。

1980年前後から「自立と社会参加」という言葉が使用されるようになった

このような考え方の背景には、長い歴史の中で常識とされてきた、「障がいのある人を障がいのない人と同じようにする」という考え方があります。そして、その延長線上に、1980年前後から「自立と社会参加」という言葉が頻繁に使用されるようになり、障がい者の社会参加が奨励されるようになってきました。

この時期から、「ノーマライゼーション」という言葉が一般的に使用され、障がいのある人も自立と社会参加ができるようになるという考え方が普及してきました。しかし、依然として、「治療や更生によって、障がいのある人が障がいのない人と同等に生活できる」というニュアンスが強く残っていました。

まとめ

障がい観の変遷を振り返り、過去から現在に至るまでの歴史的な背景や社会的な変化を考察しました。かつての障がい観は、障がいを個人の問題と捉え、社会からの排除や差別が一般的でした。しかし、現代では共生社会の視点から、障がい者も健常者と同じく社会参加を促進する考え方が広がっています。

適切な言葉の使用や意識の啓発は、共生社会を築くために重要な要素です。障がい者と健常者が共に尊重され、自己実現を果たせる社会の実現に向けて、私たちの取り組みが求められています。パート2に続きますのでぜひそちらもご覧ください。

参考

障がいの理解:アシスティブテクノロジー・アドバイザー育成研修用テキスト

視覚障がいとは?どうして眼鏡をかけているのか、カラオケに行くの?気になるアレコレ Part3

視覚障がいを持つ人々が日常生活を豊かに送るためには、私たちの理解と支援が不可欠です。彼らのニーズに配慮し、声をかけてサポートすることは、彼らが自立して生活する上で重要な要素です。公共の場での移動や買い物、さらには日常の活動においても、私たちができる小さな配慮が大きな支えとなります。そこで、視覚障がいの方々に対する配慮やサポート方法について見ていきましょう。

視覚に障がいのある人が、どうして眼鏡をかけているの?

視覚に障がいのある人が眼鏡をかけている理由はいくつかあります。まず、光が眩しいと感じる人がいます。このような人は、遮光眼鏡と呼ばれる色のついたサングラスを使用して目を保護します。また、木の枝や他の人との接触など、外部からの刺激から目を守るために眼鏡をかけることもあります。

周囲に自身の視覚障がいを知らせるために眼鏡をかけることもある

さらに、周囲の人に自身の視覚障がいを知らせるために眼鏡をかけることもあります。これによって、他の人が配慮してくれることが期待されます。また、ファッションとして眼鏡をかける人もいます。なお、遮光眼鏡などの補助具は、国から補助を受けることができる場合があります。

視覚に障がいのある人はカラオケをどうやって楽しんでいるの?

視覚に障がいのある人がカラオケを楽しむ方法はいくつかあります。画面上の歌詞を見ることができない人は、歌詞を覚えて歌うことが一般的です。

点字が読める人は、点字の歌詞カードや一部のカラオケ店で用意されている点字ディスプレイを利用して楽しんでいます。また、同伴者に耳元で歌詞を読んでもらったり、スマートフォンの音声読み上げ機能を利用して歌詞を聞いて歌うこともあります。

スマートフォンに専用のリモコンアプリをインストールして操作

カラオケの選曲や操作に関しては、タッチパネルリモコンの使用が難しいため、最近ではスマートフォンに専用のリモコンアプリをインストールして操作する人も増えています。これにより、自分の曲を選んだり、音量を調整したりすることが容易になります。

視覚に障がいのある人が歩くときに使う白い杖は、他の国でも同じなの?

白い杖は他の国でも同様に使用されています。1914年にフランスで考案され、国際盲人連盟によって普及が進められています。国際的には、「国際白杖の日」が制定され、視覚障がい者が白杖を使うよう奨励されています。

発展途上の国では白杖の入手が困難

ただし、発展途上の国では白杖の入手が困難であったり、代替として青竹や木を使用する場合もあります。国際的なボランティア活動によって、これらの国々でも白杖の普及が進められています。

周囲の状況などの情報を得る、視覚障がい者であることを周囲に知らせる役割

日本では、1960年の道路交通法で、見えない人が白杖を持つことが法律で定められています。白杖は、周囲の状況や路面の変化などの情報を得る役割や、視覚障がい者であることを周囲に知らせる役割を果たしています。

視覚障がいのある人は選挙のとき、どのように投票しているの?

視覚障がいのある方々が選挙に参加する方法には、いくつかの選択肢があります。自分で投票用紙に記入する方法が難しい場合、代理投票が利用されます。この方法では、投票所の係員2名が対応し、1人が代筆をし、もう1人が立会いをします。

点字投票という方法もある

また、点字投票という方法もあります。この方法では、点字器を使用して投票用紙に点字を打ち込みます。さらに、サインガイドという手書き用の枠を使って、自分で署名して投票することも可能です。投票所では、視覚障がいのある方々が円滑に投票できるよう、係員がサポートを提供しています。

視覚障がいの人は「一目ぼれ」するの?

一目惚れは視覚障がいの有無に関係なく、人々が経験する普遍的な感情です。視覚障がいのある人も、他の感覚や雰囲気などを通じて、一目惚れをすることがあります。見えない世界でも、心が魅かれる瞬間は存在します。

生まれつき全盲の人は夢を見るのですか?

生まれつき全盲の人も夢を見ます。彼らの夢には、音や香り、触覚、味覚など、普段の生活で感じているさまざまな要素が反映されます。例えば、おいしい料理を食べたり、懐かしい場所を訪れたり、日常の出来事が起こることもあります。また、一部の人々は映像的な夢を見ることもありますが、これは個人の経験や感覚によるものです。

視覚障がいの人はどうやってメイクしているの?

視覚障がいのある方でも、メイクをする方法はいくつかあります。例えば、指先を使ってアイシャドウやリップを塗る方法があります。この方法は、直感的で視覚に頼らずに行えるため、視覚障がいのある方にとって理想的です。

顔にカメラを向けてメイクを行うことも

また、弱視の方は拡大読書器を使用して、顔にカメラを向けてメイクを行うこともあります。これにより、細かい部分も拡大され、メイクがしやすくなります。さらに、視覚障がい者向けのメイク教室も開催されており、専門家からの指導を受けながら技術を磨くことができます。

視覚障がいの人は、どうやって洋服を選んでいるの?

視覚障がいのある方が洋服を選ぶ方法は様々です。例えば、見て判断する方法や、触覚を使って形を確認する方法があります。

また、点字や音声で情報を提供するICタグを使用する方法もあります。例えば、洋服にICタグを取り付けておき、それに洋服の情報を吹き込んでおくことで、音声で服の種類や色を確認することができます。さらに、洋服を毎日変えられるように整理しておくことで、着る順番を決めやすくする方法もあります。

視覚障がいの人は、お金をどうやって判別して支払っているの?

視覚障がいの方は、お金を判別して支払うためにさまざまな方法を利用しています。紙幣には点字や大きさの違いなどがあり、コインも大きさや形状の違いを感じ取ることができます。

財布を使い分けたり、仕切りのある財布を利用したりして整理することで、自分でお金を管理しやすくしています。また、最近では電子マネーやスマートフォンアプリを利用することも増えています。例えば、「言う吉くん」というアプリを使って、紙幣を読み取ることができます。

視覚障がいの人は、トイレっていろいろな配置があるけど、外出したときに困らないの?

視覚障がいの方にとって、外出先のトイレ利用は確かに課題です。特に、便器の向きやトイレットペーパーの位置、流すボタンの位置などが不明確であると困難を生じます。

このような場合、事前にトイレのレイアウトや設備の配置を知ることが重要です。多目的トイレでは、音声情報案内装置が設置されていることがあり、ボタンやトイレットペーパーの位置を音声で案内してくれるので、利用する際には活用すると良いでしょう。

駅で白杖を持ってウロウロしている視覚障がい者を見かけましたが、どうしたらいいかがわかりませんでした。どのようなお手伝いをしたら良いですか?

視覚障がい者が駅で白杖を持ってウロウロしている場合、声をかけてサポートを提供することが大切です。まずは丁寧に声をかけ、「何かお困りでしょうか?」や「何かお手伝いしましょうか?」などと尋ねてみてください。その後、以下のようなサポート方法があります。

肩や腕を貸す:視覚障がい者が歩行中に安定感を得るために肩や腕を貸してあげることができます。高さによって肩か腕かを使い分けましょう。

案内する:視覚障がい者が前を見えないため、案内してあげると良いでしょう。その際、一歩前を歩いて何か障がい物がないかを確認しましょう。

障がい物や状況を伝える:階段や段差などの障がい物や状況を事前に伝えてあげることで、安全に移動できるようにサポートします。

親切心を持って声をかけ、必要なサポートを提供してあげることが、視覚障がい者の安心して移動できるようにする秘訣です。

雨の日に白杖を使用している人を誘導するとき、傘はどうするの?

雨の日に白杖を使用している人を誘導する際、一緒に傘を使う方法が一般的です。しかし、傘を持って並んで歩くと、2人が近づくために傘同士がぶつかってしまうことがあります。そのため、誘導者が使用する傘に一緒に入れてもらうことが多いです。

便利なグッズやレインコートを使うこともある

ただし、雨や風の強さによっては、誘導者が濡れてしまうことがあります。そのため、便利なグッズやレインコートを使うこともあります。特大折りたたみ傘など、2人が入れるサイズの傘もありますが、雨の日に外出すること自体を躊躇する人もいます。

視覚障がい者への支援:社会の多様性を尊重する取り組み

視覚障がい者への支援は、彼らが日常生活を円滑に送るための重要な要素です。この支援が適切に行われることで、彼らも社会において自立し、活動できる機会を得ることができます。では、視覚障がい者への支援に必要なポイントはどのようなものがあるでしょうか。

理解と配慮

視覚障がい者への支援は、まず理解と配慮から始まります。彼らの状況やニーズを理解し、適切な配慮をすることが重要です。例えば、彼らが移動中に支援を求めている場合、声をかけて手助けをしたり、障がい物を避けるよう配慮することが必要です。

バリアフリーな環境

バリアフリーな環境は、視覚障がい者が自立して活動できるための基盤です。公共の施設や交通機関、道路などがバリアフリーであることは重要です。段差の解消や点字ブロックの設置など、彼らが安全に移動できる環境づくりが必要です。

アクセシビルな情報提供

情報のアクセシビリティも重要な要素です。視覚障がい者が情報を得るためには、点字や音声読み上げなどの手段が必要です。公共の施設やウェブサイトなど、情報提供の際にはこれらの手段を活用することが求められます。

職場や学校でのサポート

職場や学校でも、視覚障がい者が十分なサポートを受けられることが重要です。適切な支援やアシスト技術の導入、周囲の理解と協力などが求められます。彼らが能力を十分に発揮できる環境づくりが必要です。

自立支援と生活支援

視覚障がい者が自立して生活するためには、自立支援と生活支援が不可欠です。日常生活の様々な場面での支援や訓練を提供し、彼らが自立して活動できるスキルを身につけることが重要です。

視覚障がい者への支援は、社会の多様性を尊重し、誰もが自立して活動できる社会を築くための重要な取り組みです。彼らの声に耳を傾け、適切な支援を提供することが、包摂的な社会の実現につながります。

まとめ

視覚障がいのある人々が日常生活をより快適に送るためには、私たちができることがたくさんあります。理解と配慮を持ち、声をかけてサポートを提供することが重要です。例えば、駅や公共施設で迷っている視覚障がいの方に声をかけ、必要な情報を提供することで、安心して移動できる環境を作ることができます。

また、買い物や食事の際には、視覚障がいの方が必要な商品を選ぶ手助けをすることも大切です。お互いに助け合い、思いやりのある社会を築いていくために、私たち一人ひとりができることを考え、実践していきましょう。

参考

視覚障がい者に関するクエスチョン|ゆうゆうゆう

視覚障がいとは?点字ブロックの形の意味、買い物の方法、気になるアレコレ Part2

視覚障がいを持つ人々が日常生活を豊かに送るためには、私たちの理解と支援が不可欠です。彼らのニーズに配慮し、声をかけてサポートすることは、彼らが自立して生活する上で重要な要素です。公共の場での移動や買い物、さらには日常の活動においても、私たちができる小さな配慮が大きな支えとなります。そこで、視覚障がいの方々に対する配慮やサポート方法について見ていきましょう。

点字ブロックの形にはどんな意味があるの?

点字ブロック(正式名称:視覚障がい者誘導用ブロック)には、進行方向を示す「誘導ブロック(線状ブロック)」と危険な場所や誘導する施設などの位置を示す「警告ブロック(点状ブロック)」の2種類があります。線状ブロックは進行方向を示し、点状ブロックは危険箇所や施設の位置を知らせる役割を果たします。

世界中で広く普及

また、点字ブロックの色は弱視の人が見つけやすいように黄色が使われています。これによって、視覚障がい者がより安全に移動できるようになっています。

点字ブロックは、1965年に三宅精一氏によって考案され、1967年には日本の岡山市内の交差点に世界で初めて敷設されました。そのため、点字ブロックは日本発祥のサポート施設であり、世界中で広く普及しています。

視覚障がい者は漫画本を読むの?

視覚障がいの人が漫画本を読む方法はいくつかあります。まず、拡大読書器やルーペを使用して、文字を拡大して読むことができます。これは、弱視の人にとって有用な方法です。

「録音図書」で漫画本を楽しむことができる

また、漫画本を点字に訳す「点訳」や音声化する「音訳」を利用することもできます。音訳された本は「録音図書」と呼ばれ、絵や物語が音声で説明されます。ただし、訳す人の表現力や読者の想像力によって、物語の伝わり方は異なります。

録音図書には、ページめくり効果音などの設定がある場合もあり、より臨場感のある読書体験を提供します。これらの方法を通じて、視覚障がいの人も漫画本を楽しむことができます。

部屋が暗くなったら全盲の視覚障がいの人でも明かりをつけるの?

部屋が暗くなったとき、全盲の視覚障がいの人が明かりをつけるかどうかは個人によって異なります。暗い部屋で生活する中で、必要に応じて明かりをつけない人もいます。特に月明りや外部からの光がある場合は、明かりをつける必要がないと感じることがあります。

防犯対策として明かりをつけることも

しかし、明かりをつけることで消し忘れを防ぐためにつける人もいます。近年では、スマートフォンアプリを使って気軽に明かりの状態を確認できるようになりました。特に一人暮らしの場合は、防犯対策として明かりをつけることもあります。要するに、部屋の明かりをつけるかどうかは個々の状況や好みによって異なります。

カップラーメンにお湯を注ぐとき、視覚に障がいのある人はどうやって確認するの?

カップラーメンにお湯を注ぐ際、視覚に障がいのある人は視覚以外の感覚を使って確認します。例えば、お湯を注いでいる時間や容器の重さでお湯の量を判断することがあります。また、容器の外側を触って温かさを感じることで、お湯がどこまで入っているのかを確認します。

お湯を温める際にも注意深く行う

一部の人は、お湯を注ぐ際に直接容器に指を入れて確認する方法を取ることもありますが、この場合は火傷を防ぐために特に注意が必要です。安全を確保するために、お湯を温める際にも注意深く行います。

視覚に障がいがある人は、どのように買い物をしているの?

視覚に障がいがある人が買い物をする方法はさまざまです。一部の人は自分でお店に行き、店員に商品の説明を聞いたり、必要な商品を選んだりします。ただし、白杖を持っているため、大きなものを持ち帰るのが難しいことがあります。

通販を利用

そのため、多くの人はネットスーパーや通販を利用して食材や日用品を購入します。ネットスーパーや通販を利用すると、自宅でゆっくりと商品を選ぶことができます。また、一度登録すれば複数のオンラインサイトや通信販売を利用できるため、利便性が高いです。

また、一部の人はガイドヘルパーのサービスを利用して、買い物に行ったり帰ったりすることもあります。このように、視覚に障がいがある人もさまざまな方法で買い物をしています。

視覚障がいの人はみんな点字の読み書きができるの?

視覚障がい者の中で点字を活用できる人の割合は低く、約1割と言われています。これは、視覚障がいになる人の中で中途で視覚障がいになる人の割合が高いことが一因です。点字の習得は難しく、特に加齢や病気などで視覚障がいになった人の中には、指先の感覚が鈍くなり、挑戦しても挫折してしまうことがあります。

スマートフォンの読み上げ機能を使うこともある

最近では、スマートフォンの読み上げ機能など、音声で情報を確認できる技術が進歩しています。このような技術の発展により、視覚障がい者でも日常生活に必要な情報を得ることがより便利になっています。点字ができない人でも、他の手段で情報にアクセスできるようになったことは、大きな進歩です。

視覚障がいのある子どもは、どんなことをして遊んでいるのですか?

視覚障がいのある子どもたちも、外で元気に遊んでいます。視覚支援学校などでは、ブランコや鉄棒などで体を動かしたり、おにごっごやかくれんぼをして楽しんでいます。このような遊びの場では、声を出したり、手をたたいたりして音を出し、見えない状況でも楽しむ工夫をしています。

子どもたち同士で助け合いながら楽しい時間を過ごしている

また、視覚に障がいのない子どもたちと一緒に遊ぶこともあります。その際には、お互いにサポートしあいながら遊んでいます。弱視の子どもが全く見えない子のサポートをすることもあり、子どもたち同士で助け合いながら楽しい時間を過ごしています。

盲導犬と一緒にペットとして犬を飼うことはできるの?

盲導犬は「身体障がい者補助犬法」で定められ、特別な訓練を受けています。そのため、一般的なペットとは異なります。盲導犬と一緒に他のペットを飼うことができるかは、盲導犬を育成している協会や団体によって異なります。

引退後も愛情を注いで大切に育てられる

一般的には、盲導犬を適切に管理していれば、他のペットと一緒に飼うことが許可されることがあります。ただし、盲導犬の訓練や健康管理に支障をきたさないよう、注意が必要です。

また、盲導犬にも引退があります。引退後は、新しい家庭でペットとしてのんびりと余生を過ごすことが一般的です。引退した盲導犬も、愛情を注いで大切に育てられます。

視覚に障がいのある人は、郵便物をどうやって確認しているの?

視覚に障がいのある人は、印刷物を見て確認することが難しいですが、いくつかの方法で対処しています。家族やヘルパーさんに見てもらったり、拡大読書器やルーペなどを利用することで、印刷物の内容を確認しています。また、自治体などから届く封筒や宅配物の不在票には点字がついていたり、切欠きがついているなど、触ってわかるように工夫されています。

スマートフォンのアプリを活用

さらに、最近ではスマートフォンのアプリを活用しています。カメラで文字表示部分を撮影し、その内容を音声で確認できるアプリがあります。これにより、視覚に障がいのある人も郵便物の内容を簡単に確認できるようになりました。

義眼の人は、涙がでるの?

義眼を使用している場合でも、涙は出ます。なぜなら、眼球が摘出された場合でも、涙腺は上まぶたの内側に存在しており、涙はそこを通って出てくるからです。つまり、義眼を使用していても、涙が出る仕組みは変わりません。

また、義眼を使用していても、まばたきや花粉症の症状など、眼の一般的な機能や問題に関することは変わりません

視覚障がいのある人と食事をするとき、どのようなサポートをしたらいいの?

視覚障がいのある人と食事をする際には、以下のようなサポートが役立ちます。まず、テーブルの上にある料理や食器の位置を説明してあげることが重要です。

例えば、「右側にコップがあります」「左側にお皿があります」といった具体的な指示が役立ちます。

時計の文字盤に見立てて説明する方法

また、お皿の中のおかずの配置を時計の文字盤に見立てて説明する方法もあります。「1時の方向にサラダがあります」「9時の方向にから揚げがあります」といった具体的な説明で、視覚障がいのある人が自分のお皿の中の配置を把握しやすくなります。

向かい合わせに座る場合は、視覚障がいのある人から見た方向で説明することが重要です。このように配慮することで、円滑な食事を楽しむことができます。

視覚障がいの人は、どうやって信号を判断しているの?

視覚障がいの人が信号を判断する方法はいくつかあります。まず、信号機が音響式であれば、青信号になったときに特定の音が鳴ります。

「とおりゃんせ」や「ピヨピヨ」、「カッコウ」といった音が使われ、これによって視覚障がいの人は信号が青になったことを知ることができます。ただし、音響式信号機が設置されていない場合や、周辺の状況が騒音でわからない場合は、周囲の音や車の動く方向などを頼りに横断します。

小型の送信機を使用することもある

また、小型の送信機を使用することで、必要なときに音響や音声の案内を受けることができます。このような方法を利用することで、信号機を渡る際の安全性を確保できます。ただし、一部の信号機は深夜や早朝の時間帯に音が止まる仕組みになっているため、その場合は他の手段を頼る必要があります。

まとめ

視覚障がいのある人々が日常生活をより快適に送るためには、私たちができることがたくさんあります。理解と配慮を持ち、声をかけてサポートを提供することが重要です。例えば、駅や公共施設で迷っている視覚障がいの方に声をかけ、必要な情報を提供することで、安心して移動できる環境を作ることができます。また、買い物や食事の際には、視覚障がいの方が必要な商品を選ぶ手助けをすることも大切です。お互いに助け合い、思いやりのある社会を築いていくために、私たち一人ひとりができることを考え、実践していきましょう。

参考

視覚障がい者に関するクエスチョン|ゆうゆうゆう

視覚障がいとは?物を見分ける方法、ゴミの分別方法、気になるアレコレ Part1

視覚障がいを持つ人々が日常生活を豊かに送るためには、私たちの理解と支援が不可欠です。彼らのニーズに配慮し、声をかけてサポートすることは、彼らが自立して生活する上で重要な要素です。公共の場での移動や買い物、さらには日常の活動においても、私たちができる小さな配慮が大きな支えとなります。そこで、視覚障がいの方々に対する配慮やサポート方法について見ていきましょう。

視覚障がい者が使用している白杖はすべて同じ長さなの?

視覚障がい者が使用する白杖は、個々の身体的特性や好みに応じて異なります。例えば、身長、腕の長さ、足の長さ、歩幅、歩く速さなどがその要因です。

そのため、同じ長さの白杖を使う人はほとんどいません。長めが好みの方もいれば、短めが好きな方もいますし、また使用する状況によっても選択が変わります。白杖の種類も様々で、直杖、折りたたみ式、スライド式などがあります。

個々のニーズや体の変化に合わせて、適切な白杖を選ぶ

一般的には、地面から脇の下までの長さ、あるいは身長から40cmを引いた長さが目安とされていますが、これも必ずしも全ての人に当てはまるわけではありません。

特に成長期の子供の場合は、身長が変わるにつれて白杖も定期的に買い替える必要があります。そのため、個々のニーズや体の変化に合わせて、適切な白杖を選ぶことが重要です。

視覚障がい者は、触って区別できない容器の中身を間違ったりしないの?

視覚障がい者が、触れて区別できない容器の中身を間違ったりすることはあります。例えば、同じ形をした缶詰やレトルト食品、お薬のシート、買い置きしてすぐに使わない歯磨き粉や洗剤などが該当します。

これらのものはにおいや触れた感触だけでは判断できませんので、十分に整理しないと混同してしまいます。特に口に入れる飲食品やお薬は誤飲や誤用のリスクがありますので、注意が必要です。

画像認識アプリを利用することも増えている

視覚障がいの程度によって対処法は異なります。例えば、弱視の人は太いマジックペンで大きく書いたり、色を変えるなどして見やすくします。全盲の人は、同じ形の容器でも凹凸で中身を判別できるように、シールを貼ったり、輪ゴムをかけたりします。

最近では、画像認識アプリを利用することも増えています。スマートフォンのカメラをかざすだけで、パッケージなどを音声で教えてくれるアプリがあります。これらの技術の進歩は、視覚障がい者の生活を支援する重要な手段となっています。

盲導犬はどんなサポートをしてくれるの?

盲導犬は、視覚障がい者の生活をサポートする上で不可欠な存在です。彼らは文字通り、目の代わりとなり、歩行時に潜在する危険を察知し、避けるための指針となります。

例えば、街中を歩く際には、障害物や段差、曲がり角、横断歩道などを正確に教示してくれます。これにより、視覚障がい者は自信を持って安全に行動できます。

盲導犬には限界もある

一方で、盲導犬には限界もあります。彼らは目的地への誘導や信号の色の判別は行えません。そのため、周囲の状況を理解し、適切に対処することが重要です。

例えば、信号待ちの際には、周囲の声や流れる人々の動きを注意深く観察し、盲導犬ユーザーが安全に交差するためのアシストを提供することが求められます。

理解し受け入れることが欠かせない

盲導犬は、身体障害者補助犬法に基づいて訓練され、認定されています。彼らは特別な訓練を受け、良好な行動基準を維持するよう厳しく管理されます。そのため、補助犬ユーザーが社会で活動するためには、彼らの存在を理解し、受け入れることが欠かせません。

視覚障がい者は、缶ジュースと間違ってお酒を買ったりしないの?

視覚障がい者が缶ジュースと間違ってお酒を買ったりすることは、点字や適切な表示があれば避けられます。

例えば、アルコール飲料の缶の上部には「おさけ」という点字が打たれており、開け口の横には点字で「さけ」「おさけ」と表示されています。このような表示があれば、視覚障がい者が清涼飲料水と間違えることはありません。

点字や適切な表示がない場合には、間違いが生じる可能性

ただし、すべての商品がこのような表示をしているわけではなく、メーカーや商品によって異なります。そのため、点字や適切な表示がない場合には、間違いが生じる可能性があります。これを避けるためには、消費者が十分な情報を得ることが重要です。

弱視の人に見やすい文字はあるの?

弱視の方にとって見やすい文字とは、大きくてはっきりとした文字で、コントラストが明確なものです。

例えば、パソコンの画面では、文字が大きくて背景とのコントラストがはっきりしていると見やすくなります。一般的には、ゴシック体の書体が好まれます。背景が黒色で文字が白色の組み合わせも、視覚障がいのある方にとって見やすいです。

誰にでも見やすいように設計されたフォントもある

ただし、人によって見え方が異なるため、書体や色の組み合わせによる見やすさは個人差があります。最近では、デジタル化された書体として、「UDフォント」が広く利用されています。

これは、誰にでも見やすいように設計されています。さらに、より多様性を考慮した「IDフォント」も開発され、利用されるようになっています。これらの取り組みによって、より多くの人々が見やすい文字を利用できるようになることを期待しています。

盲導犬はどのくらいの期間活躍するの?

盲導犬は約2歳くらいで訓練を終え、その後、約8年間の現役期間を過ごします。一般的には、10歳前後で引退し、その後はボランティアに引き取られてペットとして余生を過ごします。犬の10歳は人間でいうと60歳前後に相当します。

静かに見守ることが大切

盲導犬は、訓練を受けて専門の任務を果たしているときは、仕事中であり、視覚障がい者とのパートナーシップを維持しています。そのため、盲導犬が仕事中であるときは、周囲の方々が優しく配慮してください。気をそらさないように、静かに見守ることが大切です。

歩行者に「青」になったことを知らせる音響式信号機は1日中鳴っているの?

音響式信号機は、通常、8時から20時までの時間帯で音が鳴るように設定されています。これは、近隣住民への配慮が考慮された結果です。しかし、視覚障がい者からは、より安全な歩行を確保するために時間帯を延長してほしいという要望が多く寄せられています。そのため、最近では早朝や夜間にも音響式信号機が鳴るように設定されている場合が増えています。

音響式信号機はまだまだ普及していない地域もある

音響式信号機の音には、鳥の鳴き声の擬音式と音楽のメロディ式の2つの種類があります。一般的には、青信号のときに音が鳴り、赤信号のときには音が鳴りません。

ただし、音響式信号機はまだまだ普及していない地域もあります。そのため、視覚障がい者を見かけたら、「青になりましたよ」と声をかけるなどして、彼らが安心して交差できるようサポートすることが大切です。

視覚に障がいのある人は、ゴミの分別やゴミ出しはどうしているの?

視覚障がいのある人がゴミの分別やゴミ出しを行う方法は、個々の状況や見え方によって異なります。一部の方は自分で触って分別することもありますが、他の方はヘルパーや家族のサポートを受けることもあります。特に弱視である人は、自力で行うことが多い傾向があります。

「ゴミ出しカレンダー」を事前に確認

ゴミ出しの際には、自治体から配布される「ゴミ出しカレンダー」を事前に確認します。これによって、どの日にどの種類のゴミを出すのかを把握し、準備を整えます。また、自治体によっては、ゴミ出しカレンダーの情報をアプリで提供したり、玄関前からゴミ収集所までの運搬を行政サービスが行っている場合もあります。

ただし、ゴミの分別や出し方は自治体ごとに異なるため、ご自身の居住地の市区町村のホームページを確認することが重要です。それによって、正確な情報を得て適切にゴミの処理を行うことができます。

視覚に障がいのある人はどうやって時間を確認するの?

視覚障がいのある人が時間を確認する方法はさまざまです。一般的な方法としては、触読式腕時計、音声式腕時計、振動式腕時計などがあります。

触読式腕時計

触読式腕時計は、文字盤の針の位置を指で触れて確認します。この方法は、会議や集まりなどで他の人に気づかれずに時間を確認できるため、便利です。

音声読み上げ機能

音声読み上げ機能は、スマートフォンやスマートウォッチなどに搭載されており、時間を音声で伝えてくれます。この機能を利用している人は年々増えていますが、弱視の人でも置時計を使用している場合があります。

アナログ時計、デジタル時計

大きな文字のアナログ時計や、コントラストのはっきりしたデジタル時計を使用することもあります。これらの方法を組み合わせて、視覚障がいのある人が時間を確認できるようにしています。

盲導犬は、信号を判断できるの?

盲導犬は信号を判断することはできません。視覚障がいのある人が盲導犬を使用している際に、信号の判断や安全確認はユーザー自身が行います。盲導犬は、ユーザーの指示や周囲の状況を頼りに、安全な横断をサポートします。

信号の色を区別することができない

盲導犬は、青色が見えやすく、赤色はグレーに見えるため、信号の色を区別することができません。そのため、信号待ちの際には、盲導犬ユーザー自身が車の音や周囲の様子を注意深く観察し、安全を確認してから横断します。

声をかけることで安全をサポート

もし、信号待ちの盲導犬ユーザーを見かけたら、「信号は○○ですよ」と声をかけることで、彼らの安全をサポートすることができます。このような配慮は、ユーザーにとってありがたいものです。

視覚障がい者は、牛乳と他の紙パック飲料を区別できるの?

視覚障がい者が牛乳と他の紙パック飲料を区別するためには、牛乳パックに特徴的な切り欠きが役立ちます。牛乳パックの上部には、切り欠きが付いており、これによって他の紙パック飲料と区別することができます。また、切り欠きの反対側が開け口であることもわかるようになっています。

スマートフォンの機能を使うこともある

最近では、スマートフォンのカメラ機能を使って書かれた文字を音声で読み上げてくれるアプリもあります。これによって、視覚障がい者はパッケージに書かれた情報を音声で確認し、商品を区別することができます。

ただし、切り欠きは中身が生乳100%の「種類別 牛乳」にのみ付いている特徴です。低脂肪牛乳などの成分調整牛乳には切り欠きが付いていない場合もあるため、注意が必要です。

まとめ

視覚障がいのある人々が日常生活をより快適に送るためには、私たちができることがたくさんあります。理解と配慮を持ち、声をかけてサポートを提供することが重要です。例えば、駅や公共施設で迷っている視覚障がいの方に声をかけ、必要な情報を提供することで、安心して移動できる環境を作ることができます。また、買い物や食事の際には、視覚障がいの方が必要な商品を選ぶ手助けをすることも大切です。お互いに助け合い、思いやりのある社会を築いていくために、私たち一人ひとりができることを考え、実践していきましょう。

参考

視覚障がい者に関するクエスチョン|ゆうゆうゆう

LGBTとは?知っておくべき多様な性「多様性と包括性の象徴」

LGBT(エルジービーティー)は、単なる言葉の羅列ではなく、包括的な意味を持ちます。この用語は、社会の中でしばしばマイノリティとされる性的指向やジェンダー・アイデンティティを持つ人々の共同体を指します。そのため、LGBTは単なる略語ではなく、政治的連帯や社会的認識の象徴として機能しています。

共通の経験や闘いを共有

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、そしてトランスジェンダーの各要素は、それぞれ異なる側面を持ちながらも、共通の経験や闘いを共有しています。レズビアンとゲイは、同性愛者としての差異を超えて、社会的な偏見や差別に対する共通の抵抗を持っています。

バイセクシュアルは、二元的な性別観に縛られることなく、複数の性別に対する愛やアイデンティティを表現します。そして、トランスジェンダーの人々は、自らのジェンダー・アイデンティティに関する理解や尊重を求めています。

これらの要素が組み合わさってLGBTコミュニティを形成し、彼らは共通の目標や利益のために団結しています。例えば、同性結婚の合法化や性的指向やジェンダー・アイデンティティに基づく差別の撤廃など、彼らの権利と平等を求める運動はLGBTコミュニティ全体に影響を与えます。

LGBTの意味

LGBT(エルジービーティー)は、レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)の頭文字から成る用語であり、性的指向やジェンダー・アイデンティティの多様性を包括的に表現します。この用語は、単なる略語にとどまらず、政治的連帯や社会的認識の象徴として機能しています。

レズビアン

レズビアンは、女性同士の恋愛や性的指向を持つ人々を指します。彼らはしばしば社会的な偏見や差別に直面し、自らのアイデンティティを受け入れ、尊重される権利を求めています。

ゲイ

ゲイは、男性同士の恋愛や性的指向を持つ人々を指します。彼らもまた、同様に差別や偏見に直面し、自らのアイデンティティの尊重を求めています。

バイセクシュアル

バイセクシュアルは、複数の性別に対する恋愛や性的指向を持つ人々を指します。彼らは、二元的な性別観にとらわれず、自らのアイデンティティを表現する権利を主張しています。

トランスジェンダー

トランスジェンダーは、生まれた性別と異なるジェンダー・アイデンティティを持つ人々を指します。彼らは、自らの正当なアイデンティティを認められ、尊重される権利を求めています。

LGBTコミュニティは、これらの異なる要素を含む多様な集団であり、共通の目標や利益のために団結しています。彼らは、同性結婚の合法化や性的指向やジェンダー・アイデンティティに基づく差別の撤廃など、自らの権利と平等を求める運動を展開しています。

さらに、LGBTコミュニティは、個々のアイデンティティや経験の多様性を認識しつつ、共通の課題に対処するための支援や連帯を提供しています。彼らの活動は、世界中で多くの進歩をもたらし、包括的で公正な社会の実現に向けて努力を続けています。

LGBTとその派生語:多様性と包摂の表現

LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)は、性的指向やジェンダー・アイデンティティの多様性を表現する用語として広く知られていますが、その他にも様々な派生語が存在します。これらの用語は、性的少数者やジェンダー・マイノリティを包括的に表現することを目的としており、それぞれの用語には異なる文化的、政治的、学術的な立場が反映されています。以下に、LGBTの派生語の概要を示します。

LGB

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルを指す用語であり、主に性的指向に焦点を当てています。

LGBTQ

LGBTにQが加わり、クィアまたはクエスチョニングを意味します。クィアは性的指向やジェンダー・アイデンティティに関する伝統的な観念を超越した包括的なアイデンティティを指し、クエスチョニングは自らの性的指向やジェンダーについて模索している人々を指します。

LGBTI

LGBTにIが加わり、インターセックスを指します。インターセックスは生物学的に性別が二元的ではない人々を指し、性的指向やジェンダー・アイデンティティに関する理解を拡張します。

LGBTA

LGBTにAが加わり、アセクシュアルを指します。アセクシュアルは他者に性的に魅力を感じない人々を指し、性的指向のスペクトラムを豊かにします。

LGBTIQ

LGBTにインターセックスとクィアが加わり、より包括的な性的指向やジェンダー・アイデンティティを表現します。

LGBTQQIA

LGBTQにインターセックスとアセクシュアルが加わり、さらに多様な性的少数者を包括します。

LGBTTQQIAAP

LGBTQQIAにストレート・アライ、パンセクシュアル、ポリアモリー、オムニセクシャルが加わり、より広範なセクシュアリティとジェンダー・アイデンティティを表現します。また、トゥー・スピリットも含まれます。

QUILTBAG

LGBTQIAにUが加わり、より包括的な表現を提供します。さらに、ジェンダークィアも含まれます。

これらの用語は、単なる略語にとどまらず、個々のアイデンティティや経験の多様性を認識し、包摂的なコミュニティの構築を目指しています。また、「+」を用いて更なる包括性を示すこともあります。性的少数者の権利と尊厳を尊重するために、このような多様な表現が重要であるとされています。

LGBTの人々に対する人権侵害

LGBTの人権は、1990年代初頭以来、国際連合の人権機関を中心に注目されてきました。国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)や国際法律家委員会などが、LGBTの人々に対する人権侵害に関する報告や原則を採択してきました。

2006年に開催されたワールドアウトゲームズでは、モントリオール宣言が採択され、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの人権を宣言しました。同年、ジョグジャカルタ原則も採択され、性的指向と性同一性に関する国際人権法の適用に関する原則が示されました。

LGBTの権利を啓発

2011年には国際連合人権理事会で「人権と性的指向・性自認」の決議が採択され、以降、国連は「United Nations Free & Equal」キャンペーンを展開し、LGBTの権利を啓発しています。

現在、国際人権法においては、LGBTの人々の権利保護が位置づけられています。国連加盟国は、世界人権宣言や国際人権条約に基づき、以下のような義務を負っています。

同性愛者やトランスジェンダーを暴力や差別から守ること。

拷問や残虐な取り扱いを防止すること。

同性愛を犯罪とする法律を撤廃すること。

性的指向や性同一性に基づく差別を禁じること。

全てのLGBTの人々に表現の自由、結社の自由、平和的集会の自由を保障すること。

また、20世紀半ばの独立後、一部の国では欧米のソドミー法などの規範を逆に利用し、反体制勢力や性的少数者を弾圧するケースも見られます。このような行為は国際的な人権基準に違反し、適切な措置が求められています。

日本におけるLGBTの権利

日本におけるLGBTの権利は、国際的な基準から見るとまだまだ改善の余地があります。フランクリン&マーシャル大学の「Global Barometers Report」によれば、2020年の日本のLGBT権利のスコアは「F」と評価されています。

同性結婚やシビル・ユニオンが法的に認められておらず、LGBTの人々は依然として差別や暴力にさらされています。

しかし、日本国内では一定の進展も見られます。例えば、2015年に東京都渋谷区でパートナーシップ証明書が導入され、同性カップルの関係を法的に認める取り組みが始まりました。

その後、世田谷区や北海道札幌市、茨城県などでも同様の取り組みが行われ、地方自治体でのパートナーシップ制度の導入が広がりました。

政治の世界でもLGBTの権利を推進する動き

また、政治の世界でもLGBTの権利を推進する動きがあります。2017年には地方議員による「LGBT自治体議員連盟」が設立され、性的少数者の権利を擁護する条例や施策を地方自治体に広めることを目指しています。

さらに、2023年には参議院でLGBT理解増進法が可決・成立し、LGBTへの理解促進が政治のレベルでも取り組まれることとなりました。

しかし、まだまだ差別や偏見が根強く残る中、LGBTの人々が本来持つ権利を実現するには、社会全体の意識改革や法制度の改革が必要です。日本のLGBTコミュニティとその支援者は、引き続き権利の実現に向けて努力を続けています。

LGBTへの差別や暴力

LGBTの人々は世界中で差別や暴力を受けています。国際連合は「LGBTの人々は世界中いたるところで差別に直面している」「甚大な人権侵害が起きている」と指摘しています。

セクシュアル・マイノリティに対する恐怖や憎悪、不快感、不信感は、ホモフォビア、バイフォビア、トランスフォビアなどの形で現れます。これらのフォビアは、LGBT全体を対象とする場合は「LGBTフォビア」と呼ばれます。

LGBTに反発する勢力

日本では、神道政治連盟や旧統一教会などの宗教右派、そしてその宗教右派と繋がりの深い保守派政治家が、LGBTに反発する勢力として指摘されています。

これらの反LGBT運動では、同性同士の結婚への反対やジェンダー・トランジションの規制、公衆トイレの利用制限などが取り上げられます。また、LGBTを学校で教えることの禁止や転向療法の提唱、LGBTに親和的な企業や作品へのボイコットなどが行われることもあります。

まとめ

日本のLGBTコミュニティとその支援者は、未来へ向けての希望と決意を持ちながら、権利の実現に向けて努力を続けています。これは単なる法的な変化だけでなく、社会全体の意識や文化の変革を求めるものです。

差別や偏見を克服し、真の包括的で平等な社会を築くためには、教育や啓発活動、政策改革など様々な分野での取り組みが不可欠です。この努力は国内外で共に行われ、LGBTの人々が安心して生きることができる社会の実現に向けて、さらなる進展を遂げることを期待しています。

参考

LGBT:Wikipedia

肢体不自由とは?車椅子、手足のマヒ、義足に関する疑問のアレコレ part3

この記事では、肢体不自由に関する疑問に焦点を当て、日常生活や社会参加における様々な課題に対する解決策やサポート方法について、具体的な事例やアドバイスを挙げています。さまざまな状況やニーズに応じた支援のあり方を探りながら、より包括的な理解と共に、より支え合いの社会を目指します。

車いすに乗った人はどうやって自動車を運転するの?

車いすに乗った人が自動車を運転するためには、手動運転補助装置が利用されます。この装置は、運転席に取り付けられ、操作は主に手で行います。具体的には、操作用のコントロールグリップを前方へ押すとブレーキがかかり、後方へ引くとアクセルが作動するようになっています。これにより、手だけで自動車の操作が可能になります。

手での操作が難しい人のために足動運転補助装置

また、手での操作が難しい人のために、足動運転補助装置も利用されています。この装置では、運転者の左足元にステアリング操作用のペダルが配置され、踏み込み操作によって車の進行方向を制御します。

車いすから運転席に移動した後は、助手席の後ろのスペースに車いすを収納することが一般的です。これにより、運転者が安全かつ快適に自動車を運転することが可能となります。

車いすのタイヤはパンクするの?パンクしたらどうするの?

車いすのタイヤは一般的にパンクします。車いすのタイヤがパンクすると、その車いすの操作が非常に困難になります。

特に、屋外での移動や長距離の移動を行う場合には、予期せぬパンクは大きな問題となります。そのため、車いすユーザーはパンク対策を考えることが重要です。

予め対策を講じることも重要

パンクした場合は、一般的には車いすの専門業者や自転車店で修理を依頼します。修理によって、タイヤを交換するか穴を修理して再利用することが可能です。

しかし、パンクが心配な場合は、予め対策を講じることも重要です。ノーパンクタイヤやスペアタイヤを準備することで、パンクのリスクを軽減することができます。これらのタイヤは通常の車いすタイヤよりも重くなる場合がありますが、パンクのリスクを低減するメリットがあります。

義足を装着するのは難しいの?

義足の装着は、個々の状況や使用する義足のタイプによって異なります。例えば、太もも部分に装着するタイプの義足では、シリコーンライナーを使って比較的簡単に装着することができます。

義足の装着には慣れが必要

シリコーンライナーは、柔らかく肌に吸着するシリコーン素材でできており、切断部分に被せて使用します。これにより、足を収納する義足のソケット部分が肌に優しくフィットし、快適な装着感を提供します。また、シリコーンライナーの先端には義足のソケット部分と接続するピンが付いており、簡単に装着できます。義足を外す際にも、義足側の解除ボタンを押すことで簡単に外すことができます。

しかし、義足の装着には慣れが必要であり、初めて装着する際には専門家の指導や支援が必要な場合があります。また、個々の状況や義足の種類によっては、装着が難しい場合もあります。

公共施設やお店が多数入っている商業施設には出入口付近に「障がい者等用駐車場」が設置されていますが、なぜ必要なのでしょうか?

「障がい者等用駐車場」が必要な理由は、車いすユーザーが車から乗り降りする際のスペース確保です。車いすを使っている人が車に乗り降りする場合、車のドアを開けて車いすを横付けする必要があります。そのため、十分な幅の駐車スペースが必要です。

車いすユーザーがスムーズに乗り降りできるよう

一般的な車いすの方向転換のためには、最小限1.4メートルのスペースが必要です。一般の駐車場は幅2.1メートル程度が一般的ですが、車いすユーザーがスムーズに乗り降りできるように、その幅に加えてさらに1.4メートルを確保した、計3.5メートルの幅が必要です。

このような広いスペースを提供することで、車いすユーザーが安全かつ快適に車から乗り降りできるように配慮しています。

電動車いすは車道と歩道どちらを走行するのですか?

電動車いすは、通常は歩道を走行します。歩道が存在しない場合や通行が困難な場合には、道路を走行することもあります。しかし、その際は以下の点に留意する必要があります。

歩行者としての扱い

電動車いすは道路交通法において歩行者として扱われます。そのため、歩行者と同様に歩道を通行することが基本です。

道路を通行する場合

歩道がない場合や通行が困難な場合には、道路を走行することがあります。この際は、できるだけ道路右側を通行するよう心がける必要があります。

他の歩行者との配慮

歩道や道路での走行中は、他の歩行者や車両との安全な共有が重要です。歩行者や自転車、車両との接触を避けるよう、十分な注意を払いましょう。

自転車専用道路の利用

自転車専用の歩道や自転車レーンは、電動車いすの通行が許可されている場合がありますが、自転車専用道路や自転車横断帯は通行できない場合がありますので、注意が必要です。

以上のように、電動車いすの通行は基本的に歩道を利用しますが、安全かつ周囲の人や車両との配慮を忘れずに行う必要があります。

車いすに乗った人は、普段部屋で過ごす時も車いすを利用しているの?

車いすに乗ったまま一日を過ごす人が多いですが、そのままでは座位が固定されるため、座っている間に床ずれや腰痛が気になることがあります。そのため、一部の車いすユーザーは、一定の時間を車いすで過ごした後に、ベッドやソファなどの別の場所に移動して過ごすことがあります。

車いすを利用する時間や場面に応じて変える

例えば、テレビを観たり映画を鑑賞する際には、ソファやリクライニングチェアに移動して、より快適な体勢でくつろぐことができます。このように、車いすを利用する時間や場面に応じて、適切な体勢をとることで、快適に過ごすことができます。

車いすに乗った人は、温泉旅館とかに宿泊で旅行したりするの?

車いすに乗った人も温泉旅館などに宿泊して旅行を楽しんでいます。近年では、バリアフリー設備の整った宿泊施設が増えており、車いすでも利用しやすい環境が整っています。例えば、車いすで入浴可能な温泉や、バリアフリールームのある旅館などがあります。

車いすユーザーも安心して旅行を楽しむことができる

また、一部の旅館では、部屋付きの個人風呂やバリアフリーな露天風呂を提供しているところもあります。これらの施設を利用することで、車いすユーザーも安心して旅行を楽しむことができます。

車いすに乗った人は、気をつけている食べ物や食事制限があるの?

車いすに乗った人の食事制限は、個人によって異なりますが、一般的には健康状態や個々の体質に合わせて考慮されます。多くの場合、食事制限があるわけではありませんが、体重管理や健康維持のために注意が払われることがあります。

健康な食事やバランスの取れた食事を心がけることも重要

車いすに乗った人は、身体活動量が通常よりも少ないため、消費カロリーが低くなる傾向があります。そのため、摂取カロリーを調整して体重を管理する必要がある場合があります。健康な食事やバランスの取れた食事を心がけることも重要です。また、特定の栄養素や食品を制限する必要がある場合は、個別に栄養士や医師と相談することが推奨されます。

車いすに乗った人が段差を乗り越えられず困っていました。その場合、どのようにしたらよいですか?

段差を乗り越える際の手順は、車いすユーザにとって重要です。まず、十分なサポートが必要かどうかを確認し、段差が15cm以上ある場合は迂回路を探すように案内します。以下に、段差を乗り越える際の手順を示します。

段差を上る場合

車いすユーザに声をかけて、準備ができているか確認します。

「キャスターを上げます」と声をかけ、車いすの前輪を段差の上に載せます。

前輪をゆっくりと押し上げ、段差を乗り越えます。

段差を下る場合

段差に対して後ろ向きになります。

「ゆっくりと下ります」と声をかけながら、後輪を段差の下に下ろします。

後輪を上げながら、足載せの部分が段差に当たらないように後進し、最後に前輪を下ろします。

これらの手順を実行することで、段差を乗り越える際の安全な操作が可能です。

まひなどで片手が不自由な人や指が動きづらい人は、ペットボトルのキャップをどのように開けているのですか?

片手が不自由な人や指が動きづらい人がペットボトルのキャップを開ける方法は、自助具を利用することが一般的です。自助具は、身体が不自由な人が日常生活の動作をより便利に、より簡単にできるように設計された道具です。

ペットボトルのキャップを開けるための自助具は、「万能オープナー」と呼ばれることがあります。これはキャップ部分に自助具をあて、廻すことで開けることができます。最近では、自動販売機に設置されている場合もあります。

安全かつ簡単に開ける方法を選ぶことが重要

また、一部の人は両ひざでペットボトルを挟んで片手でキャップを開ける方法を使うこともあります。さらに、歯でペットボトルをかんで開ける人もいますが、これは歯や口に負担がかかるため、安全ではありません。それぞれの方法には利点と欠点がありますが、安全かつ簡単に開ける方法を選ぶことが重要です。

まとめ

人々の日常生活を豊かにするためには、身体の制約に関わらず、誰もが利用できる環境やツールが必要です。身体の不自由な方々が自立して活動できるよう、さまざまな支援や工夫が求められます。私たちの社会は、多様性を尊重し、バリアフリーな環境を整備することで、より包括的で公平な場所になるでしょう。

参考

肢体不自由者に関するクエスチョン|ゆうゆうゆう